Книга: 100 великих русских путешественников

Н.Я. Бичурин: «Следопыт Востока»

| <<< Назад В. Беринг: «русский Колумб» |

Вперед >>> Н.К. Бошняк: открыватель сахалинского угля |

Н.Я. Бичурин: «Следопыт Востока»

Один из первых крупнейших русских китаеведов Н.Я. Бичурин сформировался как ученый-историк, путешественник и языковед, прослыл вольнодумцем и «атеистом в рясе». Он своим трудом оказал неоценимые услуги сближению и взаимному пониманию русского и китайского народов. Он был первым, кто открыл своими исследованиями взорам ученых и массового читателя широкие горизонты исторической географии Северного Китая, Тибета, Кореи, Монголии, а также государств Средней Азии, в то время не входивших в пределы России.

Никита Яковлевич Бичурин – выходец из бедных слоев сельского духовенства, представители которого занимались христианским просвещением чувашей. Отец Н.Я. Бичурина – Яков Данилов – обучался в Казанской духовной семинарии, был дьяконом Акулевской церкви.

Никита, первенец в семье Якова и жены его Акулины Степановны, родился в 1777 г. в с. Акулево, а в 1779-м семья переехала в село Бичурино Свияжского (с 1781 г. – Чебоксарского) уезда, по названию которого он и получил впоследствии фамилию Бичурин.

Казанская духовная семинария, в которой Никита Бичурин пробыл около 14 лет, готовила священнослужителей для многих регионов – от Волги до «азиатского» Востока.

В 1785 г. в Казань для управления епархией был переведен в сане архиепископа «талантливый проповедник слова Божья» Амвросий Подобедов. В годы его управления (1785–1799) Казанская духовная семинария была преобразована в академию. Никита Бичурин выдержал изнурительные испытания голодом, холодом и прочими невзгодами, выпадавшими на долю бедных бурсаков. Он все годы учебы – в числе лучших учеников, поражал учителей своими способностями.

В 1800 г. был пострижен в монашество, а в 1802 г. произведен в архимандриты и послан в Иркутск ректором тамошней семинарии.

После пострижения в монашество он под именем «Иакинф» определен в число соборных иеромонахов Александро-Невской лавры, после чего произведен во иеродияконы; в 1801 г. произведен в иеромонахи, затем ему было препоручено управление Казанского и Иоанновского монастыря.

Архимандрит Иакинф Бичурин прибыл в Иркутск 4 августа 1802 г., принял по описи в свое управление «Вознесенский монастырь, церкви, утварь и церковную ризницу, деньги и все монастырские вещи и припаси». В его ведение перешла и духовная семинария, а с 9 августа 1802 г. он стал непременно участвовать в заседаниях Иркутской духовной консистории. Под контролем молодого архимандрита в монастыре стали строить новые хозяйственные помещения, а также готовить черноризцев и бурсаков к миссионерско-просветительской деятельности.

После одного буйного бесчинства бурсаков было вынесено решение об отстранении архимандрита от правления монастырем и снятии с ректорской должности. По приговору палаты уголовного суда Иркутска 9 семинаристов за свой «буйный поступок» были «выключены» из духовного звания, наказаны розгами и по велению царя определены в приказные служители.

В марте 1806 г. опальный Иакинф покинул Иркутск и выехал в г. Тобольск – место ссылки государственных преступников.

Здесь Иакинф стал изучать историко-этнографические и географические сочинения о народах Сибири и восточных стран, с особым усердием штудировал литературу о Китайской империи и ее жителях, интересовался сведениями о китайском посольстве графа Ю.А. Головкина, застрявшего в Иркутске. Зная о благосклонном отношении к себе главы «великого посольства», Бичурин втайне надеялся, что с его помощью сможет занять должность начальника Пекинской духовной миссии и осуществит свою сокровенную мечту – узнает ближе малодоступную тогда Китайскую империю и сопредельные с ней страны.

Надо отметить, что, близко познакомившись с Бичуриным, граф Головкин был покорен его недюжинными лингвистическими способностями, превосходной памятью и деятельной натурой. Это и предрешило дальнейшую судьбу отца Иакинфа – он был назначен начальником духовной миссии. 18 июля 1807 г. миссия выехала из Иркутска и 17 сентября из пограничного русского города Кяхты отправилась в столицу Срединной империи.

Часть этих записей была позже использована в его «Записках о Монголии», вышедших в 1826 г. в Петербурге. Несомненно, интерес Иакинфа Бичурина к жителям Монголии и Китая, укладу их жизни и самобытной культуре имел научно-познавательный характер. Проезжая через Монголию, он изучал монгольский язык и с увлечением собирал историко-этнографические сведения о монгольских племенах. Именно ему было суждено стать первым русским ученым, приступившим к тщательному изучению истории народов Центральной и Средней Азии на основе письменных источников на восточных языках.

На седьмом году жизни в Пекине он перевел литературно-исторический свод учений Конфуция, затем приступил к переводам-извлечениям в трех томах из огромного китайского географического сочинения «Дайцин и Тунчжи» и обширного перевода в 16 томах «Тунцзянъ ганму» – сводной истории Китайского государства с древнейших времен до Цинской династии (1644). Не только о глубоком интересе Бичурина к жизни народов Восточной Азии, но и о собственных обширных познаниях свидетельствуют его переводы научных сочинений по китайской астрономии, философии, сельскому хозяйству, торговле, судоходству.

Однако нравы того времени не терпели такого вольнодумства. И пока Иакинф в Пекине без устали занимался наукой, царские министры в Петербурге искали ему замену. 1 декабря 1820 г. в Пекин прибыла новая духовная миссия во главе с архимандритом Петром Каменским.

15 мая 1821 г. члены духовной миссии во главе с Иакинфом Бичуриным, сопровождаемые 30 верблюдами (15 из них были нагружены вьюками и ящиками с книгами, рукописями и другими предметами огромной научной ценности), телегами и небольшим казачьим отрядом, двинулись из Пекина в обратный путь на родину. Он еще не знал, что Синод приговорил его к ссылке на вечное поселение в Соловецком монастыре. Отца Иакинфа лишили архимандрического и священнического сана, но оставили в монашеском звании.

Многие просвещенные умы России пытались смягчить участь ученого-монаха. И в 1824 г. государь император высочайше соизволил повелеть: «Причислить монаха Иакинфа Бичурина к Азиатскому департаменту».

Началась новая веха в жизни Иакинфа. Знаменитый синолог стал желанным гостем в литературных салонах столицы, посещал субботники князя В.Ф. Одоевского, познакомился и подружился с А.С. Пушкиным, В.Г. Белинским, Н.А. Некрасовым, И.А. Крыловым. Великий его современник А.С. Пушкин, дружески встречавшийся с Бичуриным и хорошо знавший его как ученого, писал: «Самым достоверным и беспристрастным известием о побеге калмыков обязаны мы отцу Иакинфу, коего глубокие познания и добросовестные труды разлили столь яркий свет на сношения наши с Востоком».

Пик творческого подъема ученого относится к 1827–1837 гг., когда были завершены исследования в области востоковедения, создано «Статистическое описание Китайской империи». Дважды он совершал научные поездки в Забайкалье.

Продолжительная экспедиция (1830–1831) в азиатскую часть России не только обогатила ученого новыми материалами. Во время пребывания в Забайкалье он решает оставить монашество. По возвращении из экспедиции, 29 августа 1831 г., в день своего рождения, Бичурин из Троицкосавска, расположенного близ Кяхты, подает в Синод прошение о снятии с него монашеского сана. Однако воля «августейшего» самодержца всея Руси Николая I такова: оставить Иакинфа Бичурина «на жительство по-прежнему в Александро-Невской лавре, не дозволяя оставлять монашества…» В 1835 г. Бичурин был вновь направлен в Сибирь, где проявлял основные поручения Азиатского департамента. В Кяхте ему было поручено организовать училище китайского языка. В столицу он вернулся в январе 1838 г. В этом же году вышла в свет его «Китайская грамматика». В 1840 г. – еще одно научное исследование – «Китай, его жители, нравы, обычаи, просвещение». Следующим энциклопедическим трудом неутомимого синолога стало «Статистическое описание Китайской империи», а в 1844 году Н.Я. Бичурин выпустил книгу «Земледелие в Китае с семьюдесятью двумя чертежами разных земледельческих орудий».

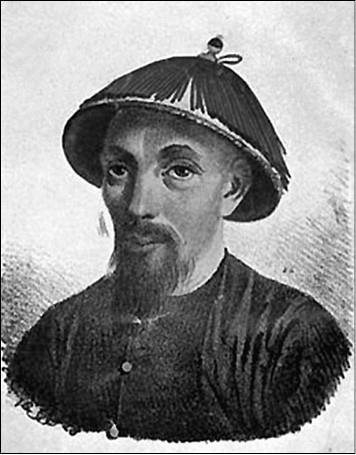

И.Я. Бичурин

В 1848 г. цензура разрешила печатание книги «Китай в гражданском и нравственном состоянии», которой, как писали критики, он наконец-то объясняет загадку этой великой страны.

С января 1846 г., приступив к систематизации, «решив привести в исторический порядок и издать в свет» китайские сведения о древних среднеазиатских народах, Н. Бичурин в течение 10 месяцев заканчивает рукопись «Собрания сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена» – «плод с лишком 20-летних занятий». 12 апреля 1849 г. Академия наук присудила за нее Н.Я. Бичурину полную Демидовскую премию.

Последствия непрерывных умственных занятий сказывались на здоровье Н.Я. Бичурина. Еще в середине 1840-х гг. в письмах к М.П. Погодину он жаловался, что «лекари очень советуют оставить сидячую жизнь». Однако он не изменял свои устоявшиеся привычки и, наперекор советам врачей и своему преклонному возрасту, не прерывал научные занятия.

Поистине трагичными были последние месяцы жизни великого ученого. Уже совсем больной и беспомощный, находясь в монастырской лечебнице, он умирал в окружении монахов, которые, по словам современников, «не любили отца Иакинфа и также нимало о нем не заботились».

Смерть настигла ученого-монаха 11 мая 1853 г. Канцелярия Александро-Невской лавры не сочла нужным известить о смерти Бичурина близких и знакомых.

Прах Бичурина был предан земле на старом кладбище Александро-Невской лавры, на его могиле установили лишь деревянный крест без надписи. Для увековечения памяти великого ученого друзья и почитатели его таланта со временем поставили на его могиле черный мраморный обелиск, на котором выбита простая надпись: «Иакинф Бичурин. Род. 1777 ум. 1853 г. Мая 11 д.». На памятнике, стоящем над его прахом, начертана китайская строка в восемь иероглифов, гласящая: «Постоянно прилежно трудился над увековечившими его славу историческими трудами».

В Чувашии учреждена Государственная премия имени Н. Бичурина, присуждаемая ежегодно за лучшие научные исследования. В селе Бичурино установлена мемориальная доска, в местной школе есть музей. Именем Бичурина названа улица в Чебоксарах.

Академией наук предпринято переиздание главнейших из его трудов. В 1950–1953 гг. переиздано в трех томах «Собрание сведений о народах в Средней Азии, обитавших в древние времена».

(По материалам сборника «Выдающиеся люди Чувашии». Чебоксары, 2002)

| <<< Назад В. Беринг: «русский Колумб» |

Вперед >>> Н.К. Бошняк: открыватель сахалинского угля |

- Во славу Отечества

- П.Ф. Анжу: в поисках северных островов

- В.К. Арсеньев: «русский Купер»

- Л.К. Артамонов: стирая «белые пятна» с карты Черного континента

- В.В. Атласов: «камчатский Ермак»

- А.А. Баранов: правитель Русской Америки

- Н.А. Бегичев: полярный землепроходец

- Ф.Ф. Беллинсгаузен: вперед, к Антарктиде!

- В. Беринг: «русский Колумб»

- Н.Я. Бичурин: «Следопыт Востока»

- Н.К. Бошняк: открыватель сахалинского угля

- А.К. Булатович: исследователь «африканского Тибета»

- А.И. Бутаков: исследователь Арала

- Н.И. Вавилов: побывавший на пяти континентах

- Ч.Ч. Валиханов: «блестящий метеор над головами казахов»

- М.И. Венюков: объехавший мир и переведший «Марсельезу»

- А.И. Велькицкий: имя, увековеченное на карте Арктики

- А.И. Воейков: геофизик, предсказавший будущее

- Ф.П. Врангель: в поисках «матерой земли»

- Василий Гагара: хождение в Иерусалим и Египет

- М.С. Гвоздев: знаменитый геодезист

- И.Г. Георги: в честь него цветок назван георгином

- С.Г. Гмелин: выдающийся натуралист

- В.М. Головнин: патриот Дальнего Востока

- Н.С. Гумилев: нетерпение достичь Харэра

- С.М. Дежнев: открывший пролив, названный Беринговым

- А.В. Елисеев: дорогами Африки и остального мира

- Л.А. Загоскин: открыватель новых земель

- В.Ф. Зуев: он первым пересек Северный Урал

- М.А. Кастрен: «зачинатель, опередивший продолжателей»

- А.Ф. Кашеваров: креол – патриот Аляски

- Е.П. Ковалевский: странствователь по суше и морям

- П.И. Козлов: наследник и преемник Пржевальского

- М.Г. Коковцов: первый русский африканист

- В.Л. Комаров: выдающийся академик-ботаник

- Ф.Ф. Конюхов: покоритель пяти полюсов Земли

- Н.Л. Корженевский: он стирал «белые пятна» с карты Памира

- О.Е. Коцебу: он хотел видеть сильной Россию

- А.Н. Краснов: творец колхидского рая

- С.П. Крашенинников: летописец Камчатки

- И.Ф. Крузенштерн: первый кругосветный мореплаватель России

- М.П. Лазарев: флотоводец-новатор

- Г.И. Лангсдорф: энциклопедист, объехавший полмира

- Д.Я. Лаптев: его именем названо море

- Г.С. Лебедев: адепт «древней мудрости Востока», первый русский индолог

- И.И. Лепёхин: путешественник, естествоиспытатель и лексикограф

- Ю.Ф. Лисянский: трижды первооткрыватель

- Ф.П. Литке: его имя повторяется на карте мира 15 раз

- Р.К. Маак: имя, оставшееся в истории Сибири

- С.О. Макаров: его любимый девиз – «Помни войну»

- С.Г. Малыгин: и капитан-командор, и ледокол

- А.Ф. Миддендорф: познавший тайны северных земель

- Н.Н. Миклухо-Маклай: друг темнокожих народов

- И.Ю. Москвитин: искавший «Серебряную гору»

- И.В. Мушкетов: родоначальник русской сейсмологии

- Г.И. Невельской: и путешественник, и военный

- А.Н. Никитин: «хожение за три моря»

- А.С. Норов: поклонение Гробу Господню

- В.А. Обручев: и ученый, и писатель

- Д.Л. Овцын: участник Великой Северной экспедиции

- Н.Я. Озерецковский: открывший Озерный край

- П.С. Паллас: его именем называли животных и растения

- П.К. Пахтусов: отважный мореход и честный гражданин

- П.И. Пашино: известный востоковед – забытый странник

- М.В. Певцов: разносторонний практик и географ-исследователь

- Н.М. Пржевальский: гордость России

- Епископ Порфирий (Успенский): божья пчела российской науки

- Г.Н. Потанин: «сибирский Ломоносов»

- В.Д. Поярков: открывший Амур и Приамурье

- В.В. Прончищев: пионер русского Севера

- Н.К. Рерих: «великий друг Индии»

- В.И. Роборовский: достойный ученик Пржевальского

- В.А. Русанов: след в истории Арктики

- Н.П. Рычков: «Его описания и доныне могут служить с пользою»

- Яков Санников: в поисках неоткрытой земли

- В.В. Сапожников: ботаник с мировым именем

- Г.А. Сарычев: составитель карт и генерал-гидрограф

- Н.А. Северцов: основоположник русской экологии животных

- Г.Я. Седов: одержимый Северным полюсом

- П.П. Семенов-Тян-Шанский: полвека во главе Географического общества

- О.И. Сенковский: «Мефистофель николаевской эпохи»

- Г.В. Стеллер: открыватель морской коровы

- Э.В. Толль: к неведомым землям

- Г.Л. Травин: на «железном олене» вдоль границ СССР

- А.П. Федченко: первый исследователь Ферганы и Алая

- Е.П. Хабаров: «Четыре земли привел под государеву руку»

- Л.С. Ценковский: выдающийся ботаник, основатель бактериологии

- Г.Ц. Цыбиков: паломник у святынь Тибета

- А.Л. Чекановский: нанес на карту Восточную Сибирь

- С.И. Челюскин: «Начатое свершиться должно»

- И.Д. Черский: положивший начало изучению геологии Сибири

- А.П. Чехов: «Моя мечта – поездка на Шпицберген»

- А.И. Чириков: открыватель дальневосточных просторов

- П.А. Чихачев: великий русский натуралист

- В.Я. Чичагов: моряк – кавалер ордена св. Георгия

- Н.П. Шалауров: пропавший галеот географа-самоучки

- Г.И. Шелихов: «Проплыл моря, открыл страны безвестны…»

- Н.Г. Шиллинг: первопроходец северного океана

- С.Л. Шольц-Рогозинский: открытия под экватором

- А.И. Шренк: знаток европейских тундр

- В.В. Юнкер: русский в дебрях Африки

- Литература

- Содержание книги

- Популярные страницы

- М.П. Лазарев: флотоводец-новатор

- И.Г. Георги: в честь него цветок назван георгином

- П.С. Паллас: его именем называли животных и растения

- А.Н. Никитин: «хожение за три моря»

- Г.И. Шелихов: «Проплыл моря, открыл страны безвестны…»

- Р.К. Маак: имя, оставшееся в истории Сибири

- Н.И. Вавилов: побывавший на пяти континентах

- О.И. Сенковский: «Мефистофель николаевской эпохи»

- Осторожно! Яд из табака и окружающей среды

- Следопыты в стране анималькулей

- Сколько тигр проходит за сутки? Участки тигра

- Могильщик и его добыча