Книга: Зоология и моя жизнь в ней

«Парадокс непрерывности. Языковой рубикон: о непроходимой пропасти между сигнальными системами животных и языком человека»

| <<< Назад Глава 13. Этология сегодня: взгляд «с высоты птичьего полета» |

Вперед >>> Коммуникация у приматов |

«Парадокс непрерывности. Языковой рубикон: о непроходимой пропасти между сигнальными системами животных и языком человека»[302]

Выдающийся немецкий биолог Иоганн Мюллер[303] более ста лет назад писал: «Единственный значительный барьер между животным и человеком – это Язык. Человек говорит, но ни одно животное никогда не вымолвило ни слова. Язык – это Рубикон, и ни одно животное не осмелится его перейти» (курсив автора цитаты). Эти слова я взял эпиграфом к своей книге. Она была опубликована в 2012 г. издательством «Языки славянской культуры» благодаря всесторонней помощи (в том числе и материальной) со стороны его главного редактора Алексея Дмитриевича Кошелева. Дальше я расскажу о том, как завязалось длительное плодотворное сотрудничество с ним и как по ходу его родилась мысль написать эту книгу.

Кошелев, математик по образованию[304], еще ранее серьезно заинтересовался проблемой происхождения языка и, соответственно, тем, как развивается дискуссия между сторонниками и противниками идеи о его возникновении на базе так называемого «языка животных». В сентябре 2007 г. он организовал круглый стол по теме «Коммуникация человека и животных: Взгляд лингвиста и биолога», к участию в котором был приглашен и я.

Сама идея семинара родилась как реакция на выход в свет книги З. А. Зориной и А. А. Смирновой «О чем рассказали “говорящие” обезьяны: Способны ли высшие животные оперировать символами?». В ней ее авторы обсуждали результаты так называемых «обезьяньих проектов» и их место в междисциплинарных исследованиях по теме происхождение языка[305]. Однако в дальнейшем задача оказалась существенно расширенной. В предисловии к сборнику материалов семинара, опубликованном на следующий год, было сказано: «Главной целью Круглого стола было соединить в живом диалоге специалистов разных наук: лингвистов, биологов, психологов, генетиков – для обсуждения наиболее перспективных подходов к изучению механизмов коммуникации у животных и человека».

Мой доклад назывался так: «Орудийная деятельность и коммуникация шимпанзе в природе». Я говорил о целесообразности использования этими наиболее близкими родичами человека всевозможных предметов при добывании ими корма и в других сферах поведения. Главная идея сообщения состояла в том, что все это указывает на способность шимпанзе рационально планировать протяженные во времени последовательности действий. А это как раз одно из тех свойств психики, которые служат важнейшей предпосылкой к становлению языкового поведения. Меньше внимания я уделил средствам коммуникации у шимпанзе, как в природе, так и в условиях, максимально приближенных к естественным. Здесь я сконцентрировался в основном на ее роли в поддержании социальной организации в группировках этих приматов в природе.

Со стороны биологов, помимо меня, в семинаре участвовали еще двое: В. С. Фридман и Ж. И. Резникова. Первый пишет о себе так: «Орнитолог, этология интересует меня давно и глубоко, поскольку занимаюсь социальным поведением и коммуникацией пестрых дятлов. Кроме того, совместно с лингвистами (С. А. Бурлак, А. Н. Барулин) стараюсь участвовать в решении проблемы глоттогенеза[306], консультируя их и высказывая собственные идеи. Работаю на биологическом факультете МГУ, старший научный сотрудник лаборатории экологии и охраны природы кафедры высших растений». Вторая – специалист по биологии муравьев[307]. Оба они принадлежат к ярым сторонникам идеи о преемственности между сигнализацией животных и языком человека.

В статье, написанной мной по материалам круглого стола[308], я дал развернутый критический обзор выступлений В. С. Фридмана и Ж. И. Резниковой. Здесь я приведу лишь выдержку из заключения к этой публикации, в которой обобщил свои впечатления о прошедшей дискуссии. «Посмотрим теперь, насколько удалось осуществить задачу Круглого стола (“договориться о терминах”, по словам его организаторов) и какие выводы следует сделать на будущее. Мне, как исследователю коммуникации животных, более всего обидно то, что со стороны биологов на обозрение коллег поступило два блока некачественной информации (статьи Ж. И. Резниковой и В. С. Фридмана). Эти авторы едва ли в состоянии на равных обмениваться идеями с гуманитариями, поскольку очень слабо ориентируются в понятиях общей семиотики, которая в подобной смешанной аудитории и должна играть роль метатеории и метаязыка. Чтобы сравнивать между собой две сложные системы (в данном случае язык человека и коммуникацию животных) необходимо иметь достаточно ясное представление об устройстве каждой из них. Между тем биологи, приступая к такому сравнению, зачастую полагаются на чисто обывательские представления о языке, не утруждая себя тем, чтобы познакомиться со специальной литературой на эту тему. Ход мыслей здесь примерно таков: “Ведь мы сами люди и пользуемся языком, как же нам не знать, как он устроен”.

Нечетко сформулированные, путаные интерпретации явления коммуникации у животных особенно опасны тем, что они дезинформируют и дезориентируют коллег из лагеря гуманитариев. Если, как сказано выше, биолог полагает, что он “и так” все знает про язык, то и лингвисты зачастую не утруждают себя попытками ознакомиться со специальной (не популярной) литературой по поведению животных.

Если смотреть в будущее, хочется дать два совета организаторам подобных круглых столов. Во-первых, приглашать на них побольше этологов, серьезно и вдумчиво занимающихся изучением коммуникации животных. Во-вторых, при подготовке сборника к печати организовать рецензирование статей компетентными специалистами, чтобы не тиражировать в научной литературе очевидных нелепостей».

Центральная идея книги

Именно после всех этих событий я четко осознал, что должен противопоставить дилетантским суждениям о мифическом «языке животных» собственную стройную концепцию фундаментальных его отличий от «языка» в строгом смысле этого слова. Соображения на эту тему родились у меня в период пристального изучения коммуникации у каменок. О том, как специфика обмена информацией у птиц виделась мне в то время, сказано в разделе «О сути выводов…» главы 3. Теперь я вернулся к этой теме и понял, что полученные тогда наметки следует привести в более продуманную и стройную систему, с учетом всего того, что мне удалось узнать позже при наблюдениях за рептилиями, млекопитающими (одичавшие ослы) и насекомыми (стрекозы красотки).

Возможность предложить ее вниманию лингвистической аудитории представилась мне на втором круглом столе, состоявшемся в Российском государственном гуманитарном университете в апреле 2011 г. Свой доклад я назвал так: «Что может дать изучение коммуникации животных для проблемы происхождения языка?»

Вот главные тезисы этого выступления, развитые затем в подробностях в тексте книги. Я начал с того, что на первых порах полезно уйти от устоявшегося противопоставления языка человека коммуникативным системам «животных вообще». Бессмысленно сравнивать с естественным языком людей сигнальные средства, наблюдаемые, скажем, у муравьев или китов.

Понятно, что если мы хотим найти в поведении животных нечто сходное с образом действий нас самих, следует брать для сравнения те виды, у которых эти качества должны присутствовать с возможно большей вероятностью. Поведение, как и все прочие особенности строения и образа жизни, тем более сходны, чем ближе в эволюционном отношении находятся сопоставляемые виды. Поэтому в рамках поставленной задачи наиболее целесообразно пристальное изучение поведения представителей отряда приматов, к которому принадлежит вид Homo sapiens.

Одна из двух наиболее молодых ветвей отряда приматов, включающего в себя более 200 видов, – это Надсемейство человекообразных обезьян. Но и ходящие в него виды сильно различаются по эволюционному возрасту. Так, гиббоны отделились от основного ствола надсемейства около 15–20 млн. лет назад. Несколько позже произошло отщепление второй ветви, ведущей к человеку – подсемейства орангутанов, из которого до современности дожил только один вид Pongo pygmaeus. А нашими ближайшими родичами бесспорно являются два вида человекообразных обезьян – шимпанзе (Pan troglodytes) и бонобо, или карликовый шимпанзе (Pan paniscus). Несколько дальше от компактной группы видов, куда помимо этих двух входит третий вид – человек разумный, стоит горилла.

Именно эти три вида должны находиться в центре внимания в наших попытках реконструировать зачаточные стадии эволюции языка. Едва ли стоит искать его истоки не только у макаков и павианов, но даже у обезьян, стоящих гораздо ближе к человеку – таких как гиббон и орангутан. Как было сказано, эти виды миллионы лет назад ушли с пути, приведшего в итоге к появлению на эволюционной сцене общего предка шимпанзе и человека, особенности поведения которого сохранились, по-видимому, в наибольшей степени у шимпанзе.

Эти соображения легли в основу тех стратегий исследования, которые осуществляются сегодня в многочисленных «обезьяньих проектах». Любопытно, однако, что их результаты не показали качественных отличий коммуникативного поведения шимпанзе (и бонобо) от того, что этологи видят в соответствующих проявлениях прочих млекопитающих. Так, известный приматолог и лингвист Майкл Томаселло писал совсем недавно: «Голосовые демонстрации приматов ничем принципиально не отличаются от голосовых демонстраций других млекопитающих: от млекопитающих к приматам, или даже от мартышкообразных к человекообразным обезьянам их сложность и уровень детализации не увеличиваются. Для всех млекопитающих, в том числе и приматов (за исключением человека), голосовые демонстрации, как правило, генетически закреплены, тесно связаны с эмоциями, проявляются как непроизвольные и негибкие реакции на жизненно важные события, и, так или иначе, дают преимущество использующему их животному. Как правило, они не предназначены для кого-либо специально, и потенциальным реципиентам уделяется очень мало внимания… Как такие механические рефлексы могут быть непосредственными предшественниками любой из сложных систем человеческой коммуникации и языка, выходящих за рамки крика “Ой!”?»

А если так, то появляется возможность вернуться к противопоставлению языка сигнальным системам всех высших животных, какими считают, в частности, позвоночных, и дать общую оценку тем фундаментальным свойствам их коммуникации, которые обозначают кардинальный разрыв между ней и языком человека. Можно назвать те главные принципы построения этих систем, которые делают коммуникацию животных полностью несопоставимой с обменом языковой информацией у людей.

Это, прежде всего, континуальность репертуара сигнальных средств, что не позволяет выделять внутри него устойчивые элементы структуры, четко отграниченные от других. При описании репертуара вида границы между такими фрагментами удается провести лишь совершенно условно и, по сути дела, произвольно[309]. Далее, каждое звено континуума, которому наблюдатель склонен придавать a priori статус «сигнала», предельно вырожден функционально. Иными словами, ему невозможно приписать сколько-нибудь определенное «значение». Все то, что можно условно назвать «значением» сигнала для социального партнера, выявляется лишь в конкретном пространственно-временном контексте (например, во взаимодействиях, привязанных к центрам социальной активности коммуникантов). Отсюда – явление колоссальной избыточности в трансляции сигналов.

Все это становится очевидным, как только мы переходим от традиционного понимания коммуникации у животных как диалогового обмена стереотипными дискретными сигналами, к иному, который я выработал шаг за шагом по ходу моих исследований. Я пришел к выводу, что коммуникацию следует описывать и анализировать как протяженный во времени стохастический процесс, который разворачивается в конкретном социально организованном пространстве.

В традиционной этологической схеме описания наблюдаемых событий понятие «коммуникативный сигнал» выступает как некая структурно и функционально очерченная сущность. Здесь применяется метод «отбора самых характерных кинокадров»: внимание наблюдателя фиксируется на тех наиболее «броских» (и кажущихся устойчивыми стереотипами) элементах структуры, которые характеризуются максимальной повторяемостью в протоколах наблюдений. Итогом описания здесь оказывается аннотированный перечень так называемых «демонстраций». Его рассматривают в качестве «сигнального кода вида» и негласно уподобляют некоему лексикону слов или выражений, где каждому элементу приписывается более или менее определенное «значение»: сигнал угрожающий, умиротворяющий, брачный и т. д.

Главный порок такого подхода – это его вневременной характер. События оказываются вырванными из контекста, и в результате мы получаем искаженную картину происходящего. В действительности, те поведенческие («сигнальные») конструкции, которые помещают под разными рубриками, сплошь и рядом воспроизводятся животными в единых последовательностях. Например, процесс формирования брачных пар зачастую насыщен антагонистическими актами, он может быть организован в рамках территориального поведения и у многих видов птиц в нем множество элементов активности, наблюдаемой при постройке гнезда. В традиционных классификациях «сигналов» эти органически взаимосвязанные компоненты единого процесса совершенно искусственно отрываются друг от друга.

Мой полувековой опыт изучения коммуникативного процесса у большого числа видов птиц в природе заставил прийти к следующему выводу. Суть происходящего – это параллельные, континуально изменяющиеся линии поведения его участников, тогда как бросающиеся в глаза «демонстрации» вкраплены в эти потоки поведения лишь эпизодически. Иными словами, процесс можно представить себе как постепенно идущую настройку каждого из коммуникантов на поведение партнера. На некоторых этапах процесса действия обоих в значительной степени автономны и определяются эндогенными факторами.

В итоге получается, что обмен информацией невозможно свести к трансляции и приему четко отграниченных друг от друга элементарных «сигналов», таких как телодвижения или отдельные звуки. Значимыми для хода и исхода взаимодействия оказываются протяженные во времени поведенческие цепи, бесспорно континуальные по своей природе.

Существенно то, что при таком подходе понятие «коммуникативный сигнал» автоматически теряет свою онтологическую опору. Это обусловлено и тем важным обстоятельством, что обмен информацией у большинства видов позвоночных идет одновременно по нескольким каналам связи: акустическому и визуальному у птиц, и по тем же плюс ольфакторный у млекопитающих. Эти каналы связи в ряде случаев дополняются тактильным.

Проницательные наблюдатели, посвятившие себя изучению коммуникации у птиц, приходят к выводу, что те формы их поведения, которые выглядят как коммуникативные сигналы, далеко не всегда привязаны к строго определенным коммуникативным контекстам. Как уже было сказано, в поведении половых партнеров (реальных или потенциальных) нередко, а скорее, как правило, наблюдаются те самые акции, которые характерны для ситуаций агрессии. Поэтому стали говорить о «полифункциональности» такого рода сигналов. В действительности, приходится пойти еще дальше, показав полную инвариантность многих «сигналов» всему спектру возможных коммуникативных контекстов.

Например, у журавля стерха в любой ситуации, предполагающей эмоциональное напряжение особей, будь то острый конфликт или спаривание, особи принимают одну и ту же, весьма своеобразную позу: птица опускает одно крыло, а голову закидывает на спину, как в положении сна. Такую универсальность в использовании подобного рода акций в коммуникативном процессе ни в какой мере нельзя считать каким-либо исключением. Собранные мною данные по многим другим видам птиц из разных таксономических групп дают ту же самую картину.

Само по себе признание того факта, что некая поведенческая конструкция регулярно используется в разных ситуациях (окрашенных как позитивно в отношении социального партнера, так и резко негативно) заставляет отказаться от попыток приписать этим конструкциям сколько-нибудь определенные «значения». Это значит, что в статичном каталоге их невозможно распределить по нескольким функциональным категориям, как это обычно делается при составлении этограмм. В таком перечне, когда за рамками описания остается все, касающееся контекста реальных событий, эти структуры оказываются функционально безликими. Используя термины теории информации, их можно, таким образом, назвать вырожденными в плане содержания, то есть семантически пустыми.

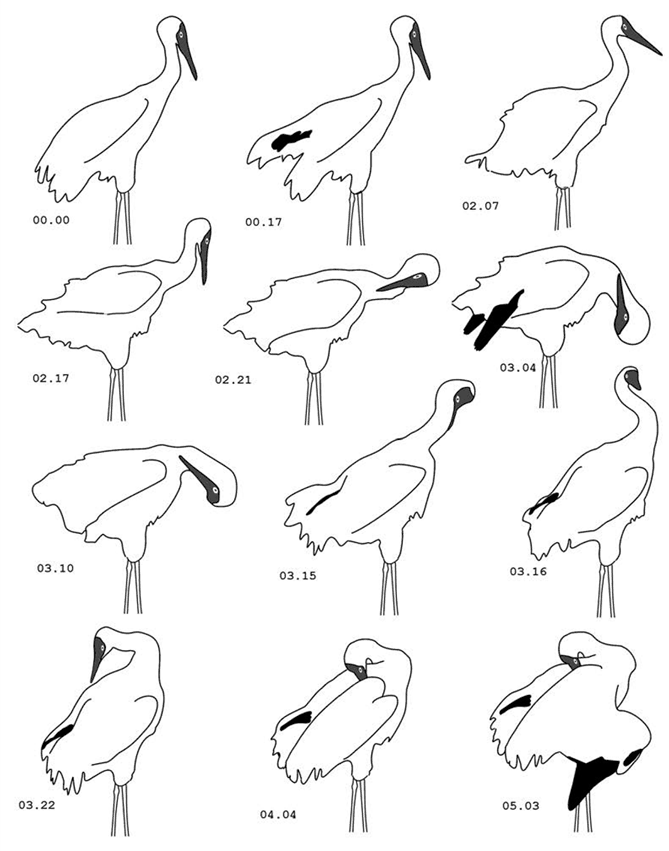

Стерх. Sarcogemnus leucogemnus. Цифры – отсчет времени (секунды).

Иное дело, когда мы имеет дело с динамикой конкретных процессов взаимодействий между особями. Тогда по крайней мере некоторые из числа таких предельно вырожденных «сигналов» оказываются семантически окрашенными в цепи событий, происходящих в реальном времени и ориентированных на определенным образом упорядоченные (в ходе предыдущих взаимодействий) пространственные координаты.

Речь идет о том, что я называю «центрами социальной активности». К их числу относятся, среди прочего, места саморекламирования самца в пределах его территории (так называемые песенные посты), окрестности строящегося гнезда, точки на границе территории, где устанавливаются места периодических конфронтаций между самцами, занимающими соседствующие участки, и т. д.

Однако создается впечатление, что даже в этой системе пространственно-временных координат, организующих процесс извне, функционально значимым служит не то, что выглядит носителями информации при поверхностном взгляде (например, «демонстрации» сами по себе), но длинные цепи акций, выполняемых социальными партнерами. Такие последовательности действий, как я полагаю, не расчленяются в восприятии особи-получателя сообщения на некие дискретные составляющие, а воспринимаются им в качестве целостного образа (типа гештальта).

Все сказанное позволяет легко понять, почему коммуникативный процесс, как он видится в моей модели, по необходимости должен быть высоко избыточным в плане трансляции сообщений. Коль скоро содержание их лишено какой либо однозначности для особей реципиентов, это должно компенсироваться как можно более многократной, по сути дела монотонной, повторяемостью «сигнала» (в привычном, самом широком смысле этого слова).

Именно такая монотонность трансляции должна обеспечивать надежность системы, в том смысле, что «сигнал» будет принят в конце концов каким-либо потенциальным адресатом. Рекламные песни самцов у птиц транслируются до того момента, как певец приобретет самку, по принципу широковещания. С момента занятия самцом территории и до появления здесь самки-партнерши проходит нередко несколько дней. Соловей-самец произносит до 500 песен в час, 3500 за ночь и не менее полумиллиона за весь брачный сезон.

У рептилий, лишенных голоса, явными аналогами песен птиц выступают характерные телодвижения, которые животное проделывает с высокой регулярностью. Это могут быть замысловатые движения хвоста (у ящериц круглоголовок)[310] или поклоны всем телом (у агам). С точки зрения поверхностного наблюдателя они обладают всеми атрибутами коммуникативных сигналов (броскость, иерархическая организация движений и пр.). Но они воспроизводятся в подавляющем большинстве случаев в отсутствие очевидного коммуникатив ного контекста, предполагающего наличие не только отправителя сигнала, но и адресата, а также согласованности их действий.

Я придерживаюсь мнения, что регулярное воспроизведение подобных акций ящерицами, пребывающими в одиночестве, скорее всего, указывает на спонтанный характер этих действий, то есть детерминированы они эндогенными процессами в организме, а не внешним контекстом. Совсем не исключено, что такие акции могут обладать, побочным сигнальным эффектом. Каково это воздействие на конспецификов, сказать трудно, поскольку сами эти действия содержат информацию лишь о половой принадлежности «отправителя сигнала», но никак не о его намерениях. Дело в том, что сам по себе стереотип практически одинаков в репертуарах агрессивного и полового поведения.

О композиции книги

Центральное место в ее тексте занимают пять глав, каждая из которых посвящена детальному рассмотрению тех четырех принципов, которые отличают сигнальные системы животных от обмена языковой информацией у людей. Это 1) континуальность репертуара сигнальных средств (две главы, о птицах и насекомых); 2) невозможность приписать звеньям континуума, кажущимся индивидуализированными сигналами, сколько-нибудь определенное значение; 3) роль конкретного пространственно-временного контекста как ведущего фактора, придающего коммуникации организованный характер; 4) монотонность трансляции и ее колоссальная избыточность. В каждой из этих глав я аргументирую свою интерпретацию происходящего, приводя примеры, в которых дан развернутый анализ сигнальной системы того или иного вида. Вот несколько таких иллюстраций, работающих в пользу моей концепции.

О «языке танцев» медоносных пчел

Так, в главе о поведении медоносной пчелы рассказано о работах японского ученого T. Охтани. Он впервые, через 63 года после рождения широко известной гипотезы К. Фриша о «языке танцев» у этих насекомых дал строгое научное описание телодвижений фуражира, прилетающего в улей со взятком. Вместо грубого подразделения их на два варианта (танцы круговой и виляющий, или восьмерочный[311]), сделанного Фришем «на коленке», он выделил шесть его типов, из которых два подразделяются еще и на подтипы. Вот как выглядит на самом деле характер этих движений (и звуков).

Оказалось, что танцы круговой и виляющий есть не что иное как крайние звенья континуума движений пчелы. Все промежуточные варианты можно условно подразделить на пять подтипов, в зависимости от числа виляющих движений брюшка в круговом танце (отсутствуют, 1–1.5, 2–2.5, 3–3.5, более четырех). При еще большем числе таких движений брюшка перед нами уже типичный виляющий танец. Кроме того, наблюдаются еще два типа акций: повороты брюшка вокруг горизонтальной оси и дрожание пчелы во время ее перемещений бегом либо шагом. Иногда танцующая рабочая пчела издает звук, подобный характерному для вокализации матки.

Мнение тех, кто склонен дробить непрерывный поток поведения на дискретные «сигналы», высказано в книге У. Фитча. Он пишет: «У медоносных пчел выработалась сложная система коммуникации, включающая в себя по меньшей мере 17 четко различимых сигналов. Этот сложный репертуар всецело врожденный. Наиболее важный его компонент – виляющий танец – социальное поведение, посредством которого пчела, обнаружившая источник пищи, извещает партнеров по улью, где он находится» (курсив мой. – Е.П.). Так сторонники идеи о происхождении языка пытаются убедить нас в том, что нечто подобное ему присутствует уже у насекомых.

Иначе видит происходящее сам Охтани. В одном из своих последних исследований он работал с ульем с населением из примерно тридцати меченых пчел, для каждой из которых был известен возраст в днях. В задачу входило выяснить, действительно ли пчелы используют информацию, содержащуюся в танцах, воспроизводимых индивидуально помеченными особями. Охтани наблюдал и описывал в деталях поведение одной-единственной пчелы фуражира и ее реакции на действия рекрутов[312]. На протяжении шестнадцати дней регистрировались все без исключения вылеты фуражира за взятком и его поведение после возвращения в улей, а также реакция других членов общины на действия этой пчелы. Каждый раз учитывали время, затраченное на полет от улья до кормушки и обратно.

Не вдаваясь в детали этой ювелирной работы, в ходе которой были прослежены и сняты на видеопленку почти 500 прилетов одного и того же фуражира в улей, следует лишь сказать, что она подтвердила скептическое отношение Охтани и других его японских коллег к гипотезе «языка танцев». Коротко говоря, им был сделан вывод, что танец является своего рода побочным эффектом физиологического состояния пчелы, наблюдаемым в тех случаях, когда это состояние оптимально. Поскольку, как считает Охтани, в танце задействованы те же нервные структуры и мышцы, что и в полете, сам танец можно расценивать как «псевдополет», проделываемый пчелой в состоянии повышенного общего возбуждения и «не контролируемый его исполнительницей».

Эти выводы стали лишь еще одним подтверждением точки зрения, полностью доказанной в ходе многолетних остроумных экспериментов[313]. Согласно этим взглядам, информация о местоположении источников корма, действительно содержащаяся в танце, может быть извлечена человеком-наблюдателем, но не используется самими пчелами при поиске ими корма. Было показано, что по исковое поведение пчел ничем принципиально не отличается от того, что известно для прочих летающих насекомых, разыскивающих пропитание по запаху. Им-то, а не движениями «танца», руководствуются рекруты при поисках нектара.

Сигнальное поведение журавля стерха

Выше я упомянул о том, что при общении этих птиц друг с другом постоянно можно видеть такую позу: журавль резко опускает одно крыло, а голову закидывает на спину, где она остается в фиксированном положении от одной до двадцати секунд. Эта акция универсальна для всех тех ситуаций, когда эмоциональное напряжение должно быть максимальным, например, при остром конфликте между особями или сразу после спаривания.

Экстравагантный характер акции позволяет рассматривать ее в качестве идеального образчика тех форм поведения, которые этологи называют «ритуализованными». Согласно гипотезе Н. Тинбергена[314], ритуализация есть эволюционный процесс, за счет которого «исходные», повседневных формы поведения трансформируясь, приобретают коммуникативную функцию и, соответственно, свойство семантической содержательности сигнала. Трансформация, по мнению автора гипотезы, ведет к тому, чтобы соответствующая акция становилась как можно более «заметной» («броской»), ибо тогда она не сможет остаться незамеченной социальным партнером.

Но, всячески акцентируя важность «заметности» сигнала, которая обеспечивает его «разборчивость» для особи-реципиента, гипотеза не дает ответа на вопрос о том, каким же может быть содержание сообщения, транслируемого посредством ритуализованного сигнала. Тинберген этот вопрос не только не обсуждает в деталях, но даже и не ставит. Создается впечатление, что, по его мнению, предлагаемый им текст и без того будет понятен подготовленному читателю. Ибо тот должен знать, что ритуализованные демонстрации обычны в ситуациях противостояния особей (угрожающие) и в контексте полового поведения (брачные).

Тинберген приводит один-единственный пример, который может дать представление о более определенном, конкретном «значении» ритуализованных демонстраций. У озерной чайки при встрече половых партнеров (реальных или потенциальных) оба они отворачивают друг от друга головы «быстрым, резким движением». Оно, по мнению автора, направлено на то, чтобы скрыть друг от друга темно-коричневую окраску головы и оружие (клюв). Поскольку именно голову в фас чайки демонстрируют, угрожая друг другу при враждебных столкновениях, позу, при которой она оказывается скрытой от напарника, Тинберген называет «умиротворяющей».

Но вернемся к нашим журавлям. Наблюдения, зафиксированные в большом количестве видеозаписей, позволяют утверждать, что поза, о которой идет речь, настолько лишена соответствия тем или иным коммуникативным контекстам, что, по определению, не в состоянии нести хоть какое-то информационное содержание. Или, другими словами, она предельно вырождена, семантически пуста. Этот вывод можно аргументировать следующими наблюдениями.

Начать с того, что журавли зачастую принимают эту позу в спонтанном режиме, в отсутствие какого-либо адресата. Когда же тот присутствует, взаимная ориентация «отправителя сигнала» и второй особи нередко такова, что отрицает саму возможность реального диалога. Именно, журавль, принимающий позу, может располагаться спиной к социальному партнеру, часто находясь при этом достаточно далеко от него. Когда оба члена брачной пары поглощены продолжительной чисткой оперения неподалеку друг от друга, то один, то другой время от времени принимают эту позу. В таких случаях непредвзятому наблюдателю трудно допустить, что эта акция может быть адресована второй птице, которая никак не меняет при этом своего поведения.

Ситуации такого рода численно преобладают над теми, при которых члены пары выполняют одну и ту же акцию почти синхронно или с некоторым запозданием относительно партнера. Но и здесь эти действия не ведут к каким-либо зримым изменениям в поведении птиц. Совершенно очевидно, что смысловая нагрузка подобного «диалога» равна нулю.

В книге я подробно говорю о том, что и прочие наблюдения не дают оснований подозревать, что эти сигналы могут быть хотя бы персонально адресованными.

Избыточность в акустическом поведении самцов коростеля

Это птица из семейства пастушковых, величиной немногим больше дрозда (масса около 150 г). Обитает она во влажных лугах и в других открытых местообитаниях сходного типа. Большую часть времени коростель проводит на земле, в зарослях высоких трав.

В сезон размножения самцы занимают обширные участки обитания (площадью 1.0–9.5 га). Обладатели соседних участков сохраняют между собой дистанции протяженностью в 300–400 м и постоянно пребывают в сфере взаимной слышимости. Они выдают свое присутствие громким скрипучим двухсложным криком «крек-крек».

Большинство самцов поют преимущественно по ночам, часто почти без перерыва на протяжении нескольких часов. В период ночного пения самец может произносить до 1000–2500 двойных звуковых посылок в час. Роль этой вокализации в территориальном поведении вида была детально изучена Василием Грабовским. Он снабжал самцов миниатюрными передатчиками, прослеживал их передвижения и записывал голоса на магнитофон[315].

Характер пения обладает четкими индивидуальными особенностями. Это значит, что каждый самец следует своему собственному ритму воспроизведе ния звуков. Это служит причиной того, что пение самцов, живущих по соседству, в пределах единого акустического поля никак не синхронизировано. Или, другими словами, на стадии устоявшегося рассредоточения самцов в пространстве вокализация каждого функционирует в автономном режиме и не является значимым стимулом для соседей.

Но такая картина сохраняется лишь до тех пор, пока общая обстановка в поселении остается стабильной. Стабильность нарушается в том случае, если кто-либо из самцов меняет центр своей акустической активности, смещая его в сторону места постоянного пребывания того или иного из своих соседей. Причиной нарушения привычного течения событий может оказаться также попытка пришлого самца вторгнуться на участок резидента.

Это случилось в ранние утренние часы одного из дней наблюдений, когда пришлый самец Х появился на краю территории одного из резидентных самцов. Пришелец провел здесь около двух суток. При появлении оппонента самец хозяин участка переместился примерно на 60 м от места своего постоянного пения в том направлении, где обосновался пришелец, и оставался здесь до того момента, когда тот ретировался. Этот самец также не менял места пения, оставаясь на расстоянии около 140 м от того сектора территории, где держался ее хозяин.

Активность вокализации обоих самцов была весьма высокой. Так, у резидентного самца она возросла в 6.3 раза по сравнению с предыдущим периодом его одиночного пребывания на своем участке. На пике вокальной дуэли между ним и пришельцем он воспроизводил серии большей длительности, чем у соперника, с частотой следования также существенно более высокой. Важно то, что теперь временная организация песенной активности самцов оказалась высоко синхронизованной. Чем чаще издавал звуки один из них, тем больше песен в единицу времени произносил другой. Но при этом хозяин территории неизменно превосходил соперника по количеству пропетых им песен.

Этот пример указывает, в частности, на важную роль пространственных координат как фактора, организующего процесс коммуникации извне. В данном случае он делает акустическое поведение самцов коростеля, автономное в условиях их устоявшегося размещении в поселении, функционально согласованным и, следовательно, ситуационно значимым в качестве средства обмена информацией. Но ее содержание ограничивается указанием противнику на место пребывания адресанта[316] и, возможно, уровня его готовности оставаться там в ближайшее время.

| <<< Назад Глава 13. Этология сегодня: взгляд «с высоты птичьего полета» |

Вперед >>> Коммуникация у приматов |

- 17. Гипотезы происхождения человека

- Расселение животных

- Мир животных. Насекомые. Пауки

- Мир животных. Том 2

- Эволюция человека том 2 Обезьяны нейроны и душа 2011

- Эволюция человека. В 2 книгах. Книга 1. Обезьяны, кости и гены

- Мир животных. Том 1

- Отряды животных

- Глава 7. Происхождение человека и половой отбор

- 3.3.3. Водный баланс наземных животных

- 8.4. Этологическая структура популяций животных

- Генетические методы и проблемы разведения домашних животных