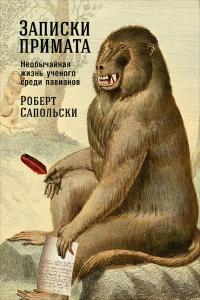

Книга: Записки примата: Необычайная жизнь ученого среди павианов

21. Гора за супермаркетом

| <<< Назад 20. Лифт |

Вперед >>> Часть IV Зрелость |

21. Гора за супермаркетом

К страданиям животных я отношусь довольно стоически. Можно уйти в эвфемизмы и назвать меня прагматичным, не сентиментальным, адаптивным. Но на самом деле это закалка: я попросту уже не такой тонкокожий, как раньше. В юности до самого окончания колледжа мне хотелось только одного — жить в буше с дикими животными и изучать их поведение. В интеллектуальном отношении для меня не было ничего более благодарного, чем изучать их поведение само по себе, не было ничего более священного, чем просто находиться рядом с животными, и мысль о том, что им можно причинять боль, казалась невыносимой. Но потом в моих интересах произошел сдвиг, их поведения как такового оказалось уже недостаточно. «Какое удивительное поведение!» переросло в «Какое удивительное поведение, чем оно обусловлено?». Я начал интересоваться тем, что происходит в мозге, а вскоре — возникновением сбоев в его функционировании. К тому времени, когда обстановка в стаде стабилизировалась, я уже почти все свои лабораторные исследования посвящал заболеваниям мозга. Три четверти года я проводил в лаборатории, занимаясь экспериментами, и видеть страдания животных было мучительно. Они переносили инсульты, многократные эпилептические припадки, другие нейродегенеративные расстройства. И все это, чтобы выяснить, как умирают клетки головного мозга и как можно это предотвратить и хоть как-то помочь тем нескольким миллионам человек в год, которые получают церебральные нарушения в результате инсультов, припадков и болезни Альцгеймера. Мой отец старше меня почти на полвека. В прошлом художник, архитектор, декан архитектурного факультета, страстно увлеченный, разносторонний человек, тонкая натура и сложный характер. Но он перенес нейродегенеративное расстройство и временами уже не узнавал членов семьи, не понимал, где находится, ему стали недоступны те радости жизни, которые требуют активного, ясного, любознательного ума. Корпя в лаборатории, я не раз думал, что не остановлюсь ни перед чем, только бы выяснить, как погибает нейрон и как вернуть отца к нормальной жизни.

Я старался хоть чем-то компенсировать эти занятия, хотя вряд ли мог искупить свою вину. В Америке я не изменял вегетарианским принципам. В исследованиях срезал углы на каждом шагу, пытаясь свести к минимуму число подопытных животных и необходимость мучений, однако полностью избавить их от неиссякаемой адской боли не было возможности. На первом же занятии в колледже, когда нас учили оперировать мозг крысе, меня стошнило. Теперь, в докторантуре, мне предстояло самому обучать студентов. Я приходил в ужас, когда на очередном этапе исследований мои гипотезы не подтверждались, напрасно унося жизни сотен животных. Мне снились кошмары, в которых я превращался в доктора Менгеле: одетый в белоснежный лабораторный халат, я приглашал животных в «отель», и они слышали скрытый в этом слове подвох, даже несмотря на мой немецкий акцент. Но, в отличие от некоторых нацистов, я не просто выполнял приказы, а зачастую сам их отдавал и был сам себе начальником, однако я вел войну с инфарктами, ишемическим изменением клеток и паннекрозом в мозге отца и был готов на все, чтобы остановить его болезнь. За животных я переживал все меньше и меньше.

В результате с каждым годом мне все нужнее становилось возвращаться к павианам. К десяткам прочих причин добавлялась утешительная возможность побыть там, где животных не нужно резать и где я не отнимаю у них жизнь. Побыть там, где они обитают на воле, без клеток. Испытывать слегка извращенную радость от того, что здесь скорее они меня убьют, чем я их. И еще тешить себя тем, что я, может быть, даже принесу им какую-то пользу своими исследованиями: выясню, например, какие стрессовые факторы окружающей среды снижают у них плодовитость и повышают подверженность инфекционным болезням. Мелочь, а для разнообразия все же приятно.

Один из павианов погиб у меня во время анестезии. Кто именно и как это произошло, сейчас рассказывать не буду — об этом в последней главе. Он умер. Один из тех, кто был мне по-настоящему дорог. Стоит ли казниться, что за кого-то из павианов переживаешь больше, чем за остальных? Имеешь ли право желать, чтобы на его месте оказался другой? Он умер. И не как-нибудь, а у меня на руках, под анестезией. Я пытался его реанимировать. Я делал ему искусственное дыхание и интубацию трахеи. Я пробовал запустить сердце прекардиальным ударом, я вкатил ему лошадиную дозу эпинефрина. А он все не дышал. Он уже издал предсмертный хрип, и, когда я налегал ему на грудь, у него вырывалось тихое горловое бульканье, от которого у меня каждый раз пробуждалась надежда и все холодело внутри. Я бил его в грудь, откачивал, лупил и проклинал все на свете, пока окончательно не выдохся. Я догадывался раньше, что борьба за дорогую тебе жизнь — это эмоциональное испытание, но как-то не думал о ней как о физической битве.

Когда я сдался, он лежал на спине. Изнуренный и взмокший, я тоже повалился на спину, положив голову ему на живот, как в детстве, когда устраивался вот так с отцом. Если у него клещи, скоро они будут и на мне, подумал я, но не пошевелился. Наверное, надо его препарировать, пополнить его черепом свою коллекцию, подумал я, но не шевельнулся. Вместо этого сжал его коченеющую руку и, кажется, ненадолго уснул. Проснувшись, обнаружил обступивших меня ошеломленных масайских собирательниц хвороста из какой-то дальней деревни. Они показывали на мое лицо и с вопросительными жестами изображали слезы на щеках. «Он умер», — сказал я на суахили, но никак не развеял этим их недоумение и испуг. Ничего не вынеся из моих объяснений, они поспешили прочь.

Я все решил, пока спал. Я отнес его под любимое дерево и вырыл там яму. Я не оставлю его гиенам. Как масаи своих усопших. И умирающих. Одно время, рассказывая на уроке в американской школе, что в некоторых культурах такое принято и даже имеет свою логику, учитель гарантированно навлекал на себя неприятности от какого-нибудь южного сенатора, клеймящего культурный релятивизм или светский гуманизм. Да, для каких-то культур в этом есть своя логика, но все равно это жутко и горько. Лоуренс Гиенский наткнулся как-то раз на тело оставленной гиенам масайской девочки — лет двух, наверное. Она была завернута в старую накидку, под головой сосуд из тыквы. Чтобы утолить жажду на том свете? На самом деле, скорее всего, чтобы вместе с тыквой похоронить впитанную ею от девочки болезнь.

Я не собирался оставлять своего павиана гиенам, поэтому принялся копать. Неблагодарная работа заставила меня проникнуться уважением ко всем копателям и грабителям могил. Я думал, что физический труд меня очистит, а он только вымотал. Я прерывался и снова укладывался к нему на живот, гладил его по голове. Масайские женщины, возвращаясь обратно с хворостом, застыли, как громом пораженные, увидев, что я рою могилу для павиана. Когда они попытались подойти поближе, я замахал руками и завопил как ненормальный, и они пустились наутек.

Яма была готова. Побаюкав, я опустил его в землю. Вокруг выложил оливки и инжир, его главную пищу. «Это не потому, что я верю в загробную жизнь, это чтобы сбить с толку палеонтологов, которые его выкопают», — думал я. Я пропел над ним русские народные напевы из своего детства и «Песни об умерших детях» Малера, потом засыпал его и укрыл холмик колючими ветками акации, чтобы не совались гиены, а затем ушел в палатку и проспал до следующего дня.

Вот так у меня на руках умер первый павиан. Следующие несколько месяцев из-за беды, о которой я пока рассказывать не готов, я буду возвращаться к этому дереву снова и снова и хоронить одного за другим. Но этот был первым. Накрывшая меня катастрофа всколыхнула давнее интуитивное знание — почему, отказавшись от детской мечты стать приматологом и жить в поле, я провожу там лишь четверть своего времени. Слишком тяжело и тоскливо. Мне вполне хватало неудач в попытках предотвратить умирание отдельных клеток мозга. Неудачи в спасении целых видов и экосистем я бы уже не выдержал. Эту битву не удавалось выиграть ни одному известному мне приматологу, независимо от причин гибели его животных — будь то уничтожение среды обитания, конфликт с земледельцами, браконьерство, новоявленная человеческая болезнь или безмозглые, закосневшие в грехах государственные чиновники. Приматологи, которые занимаются чистой приматологией, всегда напоминали мне Иши — последнего представителя одного индейского племени, родной язык которого должен был умереть вместе с ним. А еще какого-нибудь фантастического собирателя снежинок, который заскакивает в теплую комнату поскорее рассмотреть неповторимый узор под микроскопом, пока снежинка не растаяла и узор не исчез навсегда. Занятие заведомо обреченное, очень печальное, это уже чересчур, поэтому как-нибудь без меня.

И вот под конец смутного времени, как раз когда Нафанаил отрекся от альфа-статуса, я отправился к редчайшим и уже почти растаявшим снежинкам — к гориллам Фосси и на ее могилу.

Ну что нового я могу сказать про Дайан Фосси? Она увековечена в фильмах и книгах, скоро наверняка пойдут посмертные видеокассеты с домашней аэробикой от Дайан Фосси. Она действительно была легендой. Внушительных размеров, далекая от изящества женщина — ни малейшего сходства с Сигурни Уивер. Как оказалось, мать одного из сотрудников моей лаборатории училась с Фосси в старших классах. По ее словам, Фосси уже тогда заметно выделялась среди других, была непростым и замкнутым человеком. Сотрудник как-то принес нам выпускной альбом. Семнадцатилетняя Фосси смотрела затравленным взглядом никем не принятого школьного изгоя, из каких получаются либо полевые биологи-отшельники, либо серийные убийцы. В достаточно позднем возрасте она прониклась любовью к Африке и горным гориллам — крупнейшим из человекообразных обезьян, открытым позже всех, изучавшимся в полевых условиях очень мало, окруженным легендами и ошибочными представлениями. Не имея никакого специального образования, она решила ехать в Африку и жить среди горилл. Она познакомилась с Луисом Лики, знаменитым палеонтологом и спонсором женщин-приматологов, убедила ученого отправить ее ненадолго в Лунные горы изучать горилл и осталась там на десятилетия. Она растворилась в гориллах полностью, нарушая все общеизвестные правила — не трогать их, не вступать с ними во взаимодействие, — и открыла много удивительного в их поведении. В процессе она становилась все более нелюдимой и трудной в общении, отторгала всех потенциальных сотрудников и коллег, замыкалась в себе. Она не демонстрировала заметных научных результатов, лишь делала невероятные наблюдения в силу одного только своего упорства и постоянства, при этом не скрывала презрения к большинству полевых исследователей и желала не так уж многого — стать гориллой.

Я видел ее один раз, в середине 1970-х, когда учился в Гарварде. Мои научные интересы тогда еще не заставили меня переключиться с горилл на павианов, и гориллы по-прежнему вызывали во мне все те же непередаваемые эмоции; во время накатывавших на меня многочисленных депрессий я грезил больше о гориллах, чем о людях. Стоит ли удивляться, что Фосси была одним из главных моих кумиров. На стене у меня висело написанное о ней стихотворение Адриенны Рич. Я думал, что при встрече с ней рухну в обморок от восторга.

В университете Фосси оказалась против воли. Несмотря на пренебрежительное отношение к науке и отказ от общепринятых в приматологии подходов, она разбиралась в гориллах как никто другой и представляла интерес для остальных приматологов. По сути, грантодатели Фосси принудили ее поиграть в обычного участника научного сообщества — дописать наконец диссертацию, опубликовать в научных журналах что-то из накопленного, прочитать пару лекций. Вот с такой принудительной вылазкой она и оказалась в Кембридже, недовольная и сердитая. Вечерний семинар устроили в гостиной старшего профессора приматологии, народу набилось битком. Очень скоро у слушателей возникало неловкое гнетущее ощущение подглядывания за медведем, которого вытолкнули на подмостки средневекового балагана. Она сидела, подтянув колени к груди, потом вдруг вскочила и начала расхаживать туда-сюда по комнате, ссутулившись и свесив руки до колен. В основном она бубнила себе под нос, а на вопросы отвечала на грани крика. Один раз крикнула по-настоящему. У кого-то из преподавателей на коленях сидел ребенок и время от времени издавал положенные четырехлетке звуки — Фосси, внезапно прервавшись, ткнула в него пальцем и прикрикнула: «Закрой рот, а то я сама тебе его закрою». Она долго рассказывала о своих гориллах, проявляя неосведомленность или незаинтересованность в большинстве модных тогда в приматологии вопросов, излагала мысли слегка бессвязно.

Я был заворожен и изрядно трепетал. После семинара я подошел к ней и задал вопрос, который готовил с десятилетнего возраста: можно мне поехать к ней в Руанду стажером-исследователем и посвятить жизнь гориллам? Бросив на меня хмурый взгляд, она сказала «да» и велела ей написать. Вскоре ее отпустили, я в неземной эйфории вернулся к себе в общежитие и к полуночи отправил ей письмо, на которое она так и не ответила. Уже потом выяснилось, что у нее это был стандартный способ отделываться от просителей и набивающихся в приспешники — на все отвечать «да», говорить, чтобы написали, а потом оставлять без ответа.

Так состоялась моя единственная встреча с Фосси. Вскоре после этого ее непростой нрав и непростые отношения с миром вылились в неприятности, оказавшиеся для нее роковыми. В дождевых лесах Руанды с незапамятных времен жило племя батва — охотники-собиратели, расставлявшие ловушки на лесную дичь. Время от времени в ловушку неизбежно попадала горилла. Гангрена, гибель. Есть свидетельства, что первые жертвы были случайными. Но Фосси обезумела. Она объявила войну охотникам, принялась уничтожать ловушки — источник пропитания для племени. И племя не осталось в долгу. Война разгоралась, вскоре местные уже намеренно убивали горилл Фосси и бросали их обезглавленные тела на тропах, ведущих в ее хижину по вулканическим высотам, а она в свою очередь похищала у племени детей.

Безусловно, часть охотников действительно занималась браконьерством в худшем его проявлении, убивая горилл ради продажи на сувениры, но остальные всего-навсего добывали пищу, как повелось в их племени издревле. Некоторых горилл убивали жестоко и намеренно, но часть гибла случайно. Разумеется, более уравновешенный и рациональный человек пытался бы действовать менее взрывоопасными методами, но более уравновешенный и рациональный просто не очутился бы в тех местах и не стал бы свидетелем происходящему.

Фосси в мгновение ока превратилась в экстраверта. Она металась по всему миру с лекциями об истреблении своих подопечных и требовала помощи. Ее гориллы на грани гибели, от них остались жалкие крохи, горная горилла — одно из редчайших, самых уязвимых животных на планете, и эта популяция числом в несколько сотен одна из последних. Фосси стала пускать к себе на полевую территорию студентов и желающих сотрудничать — кого угодно, лишь бы боролись с истребителями горилл. Вскоре в природоохранных кругах наметился раскол. Одни говорили: «Да, деньги вкладывать нужно, но давайте не в нее. Она слишком вспыльчивая, слишком дерзкая: пока она там, кровная месть не утихнет. Заберите ее оттуда, осыпьте деньгами нищее руандийское ведомство по заповедному делу, пусть пригонят на склоны вооруженных егерей и сделают там нормальный природоохранный заповедник». Другие говорили: «Дайте ей денег, дайте оружие: гориллы если и уцелеют, то лишь благодаря ей, остальным плевать». Победили первые. Деньги хлынули в Фонд Диджита, названный в честь любимца Фосси, чье изувеченное тело она нашла в окрестностях хижины. Была организована настоящая, действующая, надежная служба охраны заповедника, удалось пробудить у путешественников интерес к наблюдению за гориллами, так что туризм стал приносить доход и заповеднику, и местной экономике. Условия для горилл улучшились, стадо даже, возможно, начало расти. А Фосси оттуда убрали. Запихнули читать курс в качестве приглашенного адъюнкт-профессора в Корнелле, где, по большинству свидетельств, она скатилась в депрессию и алкоголизм.

Так началась последняя глава ее жизни. Как Фосси ни отговаривали, она вернулась в Руанду к своим гориллам. Она воевала с браконьерами и охотниками, воевала с охранниками, водившими по заповеднику ненавистных туристов, воевала с земледельческими племенами, которые своим подсечно-огневым методом сводили остатки дождевого леса, воевала с правительством. Ее здоровье было подорвано выпивкой, постоянным курением и эмфиземой, с которой она пыталась как-то существовать во влажном высокогорном климате. Она едва ходила, к хижине ее приходилось носить. Там, в хижине, ее и убили однажды ночью. Правительство Руанды неубедительно и топорно свалило вину на американского аспиранта, а потом заочно приговорило его к смерти, дождавшись, пока он уедет из страны, и всем было ясно, что убийство — дело рук браконьеров или государственных егерей. Фосси похоронили рядом с хижиной через неделю после Рождества. Проводивший панихиду миссионер сказал: «На прошлой неделе мир праздновал событие, много веков назад изменившее его историю — пришествие Спасителя. Здесь, у наших ног, покоится аллегория этого чудесного пришествия — Дайан Фосси, по собственному почину отказавшаяся от жизни в холе и неге и поселившаяся среди тех, кому грозила гибель… И если вы думаете, что Христос, принимая облик человека, перешагнул пропасть меньшую, чем пропасть между человеком и гориллой, вы плохо знаете людей. И горилл. И Господа». В соответствии с последней волей Фосси ее похоронили на кладбище убитых горилл рядом с Диджитом.

Я приехал к гориллам спустя полгода после ее убийства. За несколько лет до того я пытался добраться до Руанды автостопом — безрезультатно. Теперь я наконец преодолел тот этап взросления, когда для дальних путешествий на попутках уже не хватает времени, а на более скоростные способы передвижения еще не хватает денег. Я долетел с двумя друзьями до столицы Руанды, Кигали, и мы двинулись к гориллам. Разница с Кенией ощущалась во многом. Во-первых, все говорили на французском и звались Жан-Доминик или Бонифас, чем изрядно сбивали меня с толку. Во-вторых, межплеменная вражда здесь была жестко дихотомичной, что резко контрастировало с хаотичностью и переменчивостью племенных союзов в Кении. Здесь почти все принадлежали либо к хуту, либо к тутси, в воздухе почти буквально пахло междоусобицей, которая через несколько лет превратится в массовое истребление вторых первыми — в геноцид таких масштабов, от которого остальной мир содрогнулся бы, будь ему до них дело. Еще одно разительное отличие — ошеломляющая плотность населения, самая высокая на планете. Бесконечные холмы с бесконечными террасами и бесконечными плантациями, с которых кормится нищая страна, людей везде битком, распахан каждый клочок до крайнего запада, до самой дальней границы. Там, отделяя Заир на западе от Руанды и Уганды на востоке, пролегают Рувензори — знаменитые Лунные горы, на юге переходящие в Вирунгу, цепь гигантских вулканов между Заиром и Руандой: массивные, вздымающиеся выше 4500 м, накладывающиеся слоями один на другой; на макушках снежные шапки, питающие реку Конго, под ними дикие дождевые леса. Благодаря крутизне, которая даже самым отчаянным земледельцам не дает вырастить ни зернышка, эти седловины и склоны все еще служат приютом для последних горных горилл на земле.

Мы традиционно пободались с парковой администрацией, которая потеряла полученную мной больше года назад бронь на визит к гориллам, но немедленно ее нашла за умеренное вознаграждение. Решив не скупиться, мы ночевали в единственной настоящей гостинице в Рухенгери — городе у самого въезда в заповедник. Это была старая развалина, где все дышало ностальгией по колониальным временам. Паркетные полы, повсюду старинные гравюры с Нотр-Дам-де-Пари, обед из пяти блюд типа гратена из спаржи. Спали мы беспокойно, чувствуя себя как на вулкане, и к рассвету уже рвались в дорогу.

Мы поднялись наверх с егерями, каждый день отыскивающими горилл для тех восемнадцати туристов, которых пропускают посмотреть на три экспозиционных стада. Немногословные молчаливые стражи двигались плавно, без резких движений. За проведенную там неделю у всех егерей, часто бывающих в компании горилл, я заметил манеру скользить рядом с ними бесшумно и медленно.

Сначала мы идем через плантации, которые довольно круто забирают вверх даже на пологих склонах, еще до поднимающихся террасами уступов; мы лавируем между хижинами, рядами кукурузы и не обращающими на нас внимания детьми. Потом перед нами вырастает стена бамбука, прорезанная едва заметной тропкой. Петляя, тропка ведет нас все выше по крутым осыпающимся склонам. Повсюду бамбук и поросшие мхом стволы хагении, которые мне всегда казались нелепыми без туманного савана. Поднимаемся еще выше, на седловину одного из вулканов; впереди маячит лес, небольшое озерцо, поля кустарника. Шагаем, егеря с помощью мачете прорубают дорогу через заросли жгучей крапивы. Облака, туман, зябкий холод, жара — почему-то все это одновременно. Мы дрожим от озноба и обливаемся потом. Скользя, спускаемся в глубокую лощину, снова карабкаемся вверх уже с другой стороны, снова крапива, снова бамбук. Мы уже несколько часов в пути, а егеря движутся все так же слаженно и безмолвно. Один осматривает обломанные побеги бамбука, другой принюхивается к помятой траве. Да, это следы горилл, но вчерашние, заключают они.

Еще час. Морось, туман, но почему-то теплеет. Опять крапива. Вот уже что-то похожее на нормальную тропу, и слева от нее — утоптанный травяной пятачок. Посередине увесистые, волокнистые, распадающиеся кучи экскрементов — такие мог бы навалить профессиональный игрок в американский футбол, ударившийся в вегетарианство. Гориллы. Лежка свежая, со вчерашнего вечера.

Рвемся дальше, уставшие, возбужденные, охваченные нетерпением. Еще один спуск в лощину — один из егерей слышит бормотание на другой стороне. Мы замираем, прислушиваемся, готовые внушить себе этот звук, только бы гориллы оказались рядом, и вдруг до нас действительно доносится самое настоящее бормотание — сочное, гортанное, размеренное, покровительственное. Мы на цыпочках взлетаем на гребень — и там я впервые в жизни вижу горных горилл.

В стаде их было около десятка. Зрелый самец с серебристой спиной — вожак. Несколько самок с детенышами, несколько маячащих самцов помладше, несколько подростков. Вожак играл с молодняком. Матери кормились, вперевалку перемещаясь с детенышами на спине. Два молодых самца битый час валяли друг друга по поляне, прикусывая вполсилы и попеременно подминая под себя. Накувыркавшись и нащекотавшись до счастливого изнеможения, они, пыхтя, расходились по своим углам, отдышаться. Потом, отдохнув, кто-нибудь молотил себя по груди, и они снова начинали мутузить друг друга. В какой-то момент оба, подобравшись к нам, уселись рядом со мной и принялись сверлить взглядом — один наклонился так близко, что егеря утянули меня назад. От горилл пахло уютной сырой прелью — словно бы ты заглянул под крышку стоящего в заплесневелом погребе сундука, где хранятся забытые милые сердцу вещи.

На меня нахлынули мысли и ощущения. В первый миг я подумал, что сейчас зальюсь слезами, но мне тут же стало не до того, настолько я был поглощен зрелищем. Я гадал, какой статус был бы у меня, стань я горной гориллой. Я тонул в обезьяньих глазах — мимика у горилл оказалась менее выразительной, чем у шимпанзе и даже павианов, но в эти глаза хотелось окунуться. Я старался не встречаться с гориллами взглядом — не только потому, что в полевой практике это дурной прием, который нервирует приматов, но и потому, что я опасался, что сейчас начну признаваться в самых невероятных прегрешениях. Меня так и подмывало самоубийственно затесаться между ними с криком или бессвязным лепетом или кого-нибудь поцеловать, чтобы меня тут же затоптали насмерть и прекратили мое напряженное ожидание. «В социальном взаимодействии им далеко до павианов, — думал я, — и вообще они какие-то скучные — хорошо, что я не поехал их изучать, сейчас болтался бы на четырнадцатом курсе магистратуры». И все же я знал, что не в силах сойти с этого места.

Ночью, в палатке на горном склоне, мне приснился сон, отразивший мои чувства гораздо лучше, чем бодрствующее сознание днем. Сон был так трепетен, так нелепо сентиментален, так полон верований, которые я не исповедую наяву, что я до сих пор ему дивлюсь. Мне снилось, будто некая религия оказалась истинной. Мне снилось, что Бог, и ангелы, и серафимы, и бесы существуют в самом буквальном смысле, и у них такие же способности и слабости, как и у нас. И мне снилось, что дождевые леса Лунных гор — это место, куда Бог селит ангелов, родившихся с синдромом Дауна.

Мои друзья уехали на следующий день. Я остался еще на неделю, чтобы снова и снова наведываться к гориллам. Это было райское счастье, но с каждым днем мне становилось все тяжелее на душе. Гориллы были чудесны, однако груз утраченного, истребленного, замалчиваемого, неотвеченного, невосполнимого давил все сильнее. Он ощущался в административной части заповедника, где плакаты на тему его истории рассказывали больше о бельгийских колонистах, чем о Фосси. Ощущался в реакции егерей, которые говорили: «Да, мы знали Фосси» — и спешили сменить тему. Тот же груз не исчезал и при общении с гориллами: смотришь на мать с детенышем у бедра, объедающую бамбук, а на тебя льются звуки с плантаций, кудахтанье кур, гомон школьников в двухстах метрах ниже по склону, где наконец остановилось выжигание леса под пашню. Тот же груз ощущался на многомильных пустынных тропах дождевого леса, по которым давно уже не ходят гориллы. И тот же груз чувствовался на почти пятитысячной вершине горы Карисимби — самой высокой точке хребта, взобравшись на которую я своими глазами увидел, что массивная, бескрайняя, величественная, легендарная Вирунга почти исчезла, истаяла до узкой полоски леса, которую готовы были поглотить распаханные под посев уступы, бесконечно тянущиеся от Руанды до Уганды. Впору было заподозрить внутренний заговор среди земледельцев — бесконечного, плотно заселенного крестьянского мира, где каждый отчаянными усилиями добывает себе пропитание и где нет места для дождевых лесов и лунных гор и поэтому решено стереть их из памяти насовсем. Как если бы на задворках супермаркета 7-Eleven в каком-нибудь безобидном фермерском городишке в Айове возвышался окутанный туманом снежный пик 5000 м высотой, хранящий на самой вершине книгу с датами рождения и смерти всех, кто жил или будет жить на земле, и никто бы эту гору не замечал.

Там, на вершине, меня окончательно накрыло накопившимися за неделю впечатлениями и случился приступ африканской паранойи. На хребте нельзя разгуливать в одиночку. Полагается нанимать в провожатые егеря, но тащиться на вершину высочайшего в округе вулкана никому из них не улыбалось, поэтому обязанность свалили на самого младшего. Я заметил его еще в предыдущие дни, и он мне сразу не понравился. Остальные его тоже как будто избегали. Парень был угрюмый, с черными миндалевидными глазами на застывшем, словно маска, лице, от него веяло напряжением и агрессией. В лагере он по большей части отсиживался в сторонке, а если общался, то односложными предложениями. Отправляться с ним я совершенно не горел желанием, и он, насколько я сумел разглядеть его реакцию, испытывал аналогичные чувства.

Моя неприязнь к проводнику росла с каждым шагом. Сколько я ни пытался — на французском, суахили, английском и наборе из двадцати слов на киньяруанда, — я не мог добиться от него ничего, кроме нечленораздельного бурчания. Когда я упал, поскользнувшись на мокрых камнях, он засмеялся — с издевательским пренебрежительным подвыванием. Как-то раз он принялся швыряться камнями в пасущихся лесных антилоп — скорее всего, сразу ради двух целей: причинить им боль и лишить меня зрелища.

Я постепенно закипал, и он, судя по всему, тоже. Каким-то образом взаимная неприязнь переросла в молчаливое состязание, запальчивое детское упрямство. Мы ускорили шаг, почти перестали останавливаться, и вот мы уже гоним друг друга вверх по склону, дожидаясь, кто первым запросит передышку. Мы продирались все упорнее через дождевой лес, горный лес, клочковатое редколесье, заболоченную пустошь, в которой по колено вязли в грязи, к голым, подернутым инеем скалам, и за несколько часов взобрались с 2000 до 4000 м. Воздух стал более разреженным, ко мне начала подбираться горная болезнь, перед глазами поплыло, в груди закололо. Он поднимался в эти горы каждый день, мой рюкзак был тяжелее, но я все равно шел с ним вровень — на чистой ярости. «Fatigue?» — спрашивал он по-французски, и я выдыхал в ответ: «Non»[13]. В какой-то момент он выдал самую длинную свою реплику: «Je pense tu es fatigu?. Tu es mzee ["старик" на суахили]»[14]. Я припустил за ним почти бегом, думая, что прикончу его на месте. В какой-то триумфальный момент я на целую минуту вырвался вперед и сумел выдохнуть такое же «Fatigue?», на которое он пропыхтел «Non».

Здесь не было даже намека на мифическое товарищество, которое якобы возникает между врагами в суровом испытании. Тупой жестокий пацан, швыряющий камни в животных в последнем дождевом лесу Руанды, — мне хотелось что-то ему доказать, хотя я сам не знал что.

Едва мы добрались до конечной цели — ржавого металлического приюта у самой кромки кратера, как над вулканом разразился ледяной ливень. Мы, повалившись, пытались отдышаться, а накрывший нас ливень молотил по кровле и продержал нас внутри с середины дня до следующего утра. Мы перекусили — рисом и французским батоном, но на такой высоте тошнит от любой еды, независимо от вкуса. Глаза ломит, в мошонке стреляет, голова раскалывается, каждый вздох вызывает боль, все дается с трудом. На такой высоте частота пульса в покое у меня равна 110, то есть после восстановительного сна просыпаешься загнанный, будто по лестницам бегал.

Мы лежали на дощатом полу, отодвинувшись друг от друга, насколько позволял тесный приют. Я попробовал поиграть на флейте, но дыхания не хватало, так что я в основном предавался размышлениям о гориллах. Проводник бубнил что-то себе под нос и выцарапывал свое имя — Бонавантюр — на металле острием мачете, не переставая курить в замкнутой хижине на высоте 4000 м, хотя я просил его прекратить.

Так прошло несколько часов, и примерно с наступлением ночи, которую я встретил по-прежнему лежа с закрытыми глазами, пульсирующими 110 раз в минуту, мне впервые пришло в голову испугаться. Мало того, что Фосси убили на этой самой горе каких-нибудь полгода назад и убил ее, скорее всего, никакой не американский аспирант, а наверняка государственный служащий и очень похоже, что егерь (осенило меня), и не какой-нибудь, а этот парень этим самым мачете, так что теперь, похоже, настал и мой черед. Сейчас кажется, что это глупость, преувеличение, фарс или просто паранойя, но тогда меня внезапно пробрал жуткий страх. Я тут один на каком-то вулкане в центральноафриканской стране, где не знаю ни души, под ледяным ливнем в хижине с егерем — у меня уже не осталось сомнений, что Фосси прикончили именно егеря. Я прокручивал в голове прошедший день, неделю: все одно к одному, каждым словом, каждым поступком я рыл себе могилу, убеждая наблюдающих егерей, что меня нельзя оставлять в живых.

Я перепугался не на шутку, я был почти в панике. Я отчаянно хотел сбежать. Я пытался дышать размеренно, думал позвать на помощь. Я пролежал без сна почти всю ночь, сжимая у бедра раскрытый складной ножик, мне всерьез казалось, что меня убьют. Егерь тем временем всю ночь разговаривал во сне — бормотал и резко сдавленно вскрикивал.

Рассвет принес облегчение, ощущение собственного идиотизма, злость и осознание, как мне на этот раз повезло. Мы принялись штурмовать обледенелые скалы и к семи утра были на вершине. Егерь сидел, в нетерпении пиная камни. Я окидывал взглядом Руанду, Уганду и Заир, пытаясь вообразить, будто они когда-то были сплошным дождевым лесом, полным горилл. Проводник явно желал немедленно отправляться обратно, я готов был остаться там навеки. От этой участи его спасли сгустившиеся тучи, которые закрыли весь вид и вынудили нас пуститься в обратный путь.

Если вчера главной задачей было загнать противника до инфаркта, то сегодня — устроить ему перелом. Мы молча летели вниз, прыгая по скалам, петляя и резко сворачивая на мокрой крутой тропе. Проводник явно торопился покончить с работой и снова засесть в угрюмом молчании у себя на станции. Я торопился оставить гору с моей бессонной ночью позади и избавиться от этого убийцы.

Мы пронеслись по обледенелым скальным уступам. Мы промчались через полузамерзшую вересковую топь, через рощи редколесья, через дождевой лес и бамбук. И уже в седловине, спускаясь по другой тропе, не по вчерашней, егерь замедлил шаг. Явно не от усталости и уж тем более не из заботы обо мне. В нем появилась настороженность, даже зажатость. Я впервые заметил у него на лице какое-то подобие эмоций.

Лес слегка раздался, открывая более далекие виды, рядом с тропой струился живописный ручей. Теперь мы шли медленно, по ровной земле. Через ручей перебрались по бревну. Еще минута, и за соседними деревьями наметился просвет. А потом, откуда ни возьмись, перед нами возникла хижина Фосси.

Простая, маленькая, заколоченная. На крыше реял руандийский флаг. Я двинулся к ней, егерь стал меня отгонять. Я подошел ближе, и этот великий немой начал объяснять по-французски, на суахили и даже на ломаном, но вполне понятном английском, что это запрещено. Я миновал хижину и, пока он не уволок меня прочь, целую минуту стоял у могил Фосси и остальных приматов.

Фосси, Фосси, чокнутая ты неуживчивая воинствующая мизантропка-самоубийца, посредственный ученый, морочащая голову преданным студентам, — не появись ты в Руанде вовсе, возможно, часть горилл осталась бы в живых; Фосси, ты и заноза в заднице, и святая, я не верю ни в душу, ни в молитвы, но я буду молиться о твоей душе, я буду помнить тебя до конца дней своих в благодарность за ту минуту у могил, когда я ощущал лишь светлую, очистительную печаль от возвращения к дому, где остались одни призраки.

| <<< Назад 20. Лифт |

Вперед >>> Часть IV Зрелость |

- Часть IV Зрелость

- Часть III Тревожное взросление

- 20. Лифт

- § 44. Строение клетки

- Проникновение вируса в клетку

- 1. Ренатурация ДНК с ДНК

- По ту сторону поводка [Как понять собаку и стать понятным ей]

- 10. Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия естественного отбора

- Стой, кто ведет? Биология поведения человека и других зверей

- Относительность одновременности.

- НА ПУТИ К ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ

- Почему вселенная такая?