Книга: В поисках памяти

7. Простые и сложные нейронные системы

| <<< Назад 6. Разговор нервных клеток |

Вперед >>> 8. Разные воспоминания — разные участки мозга |

7. Простые и сложные нейронные системы

В 1955 году, вскоре после того, как я пришел в Колумбийский университет, Грундфест предложил мне работать вместе с Домиником Пурпурой, молодым врачом, которого он убедил отказаться от карьеры нейрохирурга в пользу фундаментальных исследований мозга (рис. 7–1). Когда я познакомился с Домом, он только что принял решение сосредоточиться на изучении коры — самого высокоразвитого участка головного мозга. Дом интересовался психотропными средствами, и первые эксперименты, которые я помогал ему проводить, касались механизма, благодаря которому психоделическое средство ЛСД (диэтиламид лизергиновой кислоты) вызывает зрительные галлюцинации.

7–1. Доминик Пурпура (р. 1927) выучился на нейрохирурга, но переключился на научную работу и внес немалый вклад в изучение физиологии коры головного мозга. Я работал с ним в 1955–1956 годах, в мой первый период в лаборатории Грундфеста. Впоследствии он вошел в состав научного руководства Стэнфордского университета, а затем Школы медицины Альберта Эйнштейна. (Фото из архива Эрика Канделя).

ЛСД открыли в сороковых годах. К середине пятидесятых он стал общеизвестен в связи с тем, что его широко использовали в рекреационных целях. Олдос Хаксли разрекламировал его психотропные свойства в своей книге «Двери восприятия», в которой описал, как препарат усиливал его собственное восприятие визуальных ощущений, создавая эффектные, ярко раскрашенные образы и увеличивая ясность видимого. Способность ЛСД и близких ему психоделиков изменять восприятие, мысли и чувства, как это бывает во сне и в состоянии религиозного экстаза, но не в обычной жизни, качественно отличает их от других групп препаратов. Люди, принимающие ЛСД, нередко испытывают чувство, что их сознание расширилось и разделилось надвое: одна его часть активно ощущает усиленные эффекты восприятия, а другая пассивно наблюдает за событиями, как безучастный посторонний. Внимание при этом обычно обращено внутрь, а четкая граница между собственным «я» и окружающим миром стирается, давая принявшему ЛСД человеку мистическое чувство единства с мирозданием. V многих людей нарушения восприятия принимают форму зрительных галлюцинаций, а у некоторых ЛСД даже может вызывать состояние психоза, напоминающего шизофрению. В связи с этими необычными свойствами Дом и хотел узнать, как работает ЛСД.

Годом раньше Вулли и Шоу, два фармаколога, работавшие в Рокфеллеровском институте, установили, что ЛСД связывается с тем же рецептором, что и серотонин — вещество, которое недавно было обнаружено в мозгу и считалось нейромедиатором. Свои исследования они проводили на излюбленном препарате фармакологов — гладкой мышце матки крысы, которая, как они обнаружили, спонтанно сокращается в ответ на воздействие серотонина. Оказалось, что ЛСД подавляет этот эффект серотонина за счет его замещения на рецепторе. Это заставило Вулли и Шоу предположить, что ЛСД может подавлять работу серотонина и в мозгу. Кроме того, они предположили, что и состояние психоза, которое способен вызывать ЛСД, может быть связано с нарушением нормальной работы серотонина в мозгу. Они доказывали, что если это так, то серотонин вполне может оказаться необходимым для нашего душевного здоровья, для нормальной работы нашей психики.

Хотя Дома нисколько не смущала идея использовать гладкую мышцу матки для проверки гипотез о работе химических веществ в головном мозге, он подумал, что уместнее будет исследовать влияние функций мозга на психическое здоровье и заболевания, непосредственно рассматривая мозг и наблюдая действие психоделических средств. Конкретно он хотел узнать, влияет ли ЛСД на синаптическую активность в зрительной коре — области, связанной со зрением, где предположительно возникают существенные искажения зрительного восприятия и галлюцинации. Он попросил меня помочь ему изучить действие серотонина на нейронные проводящие пути, ведущие в зрительную кору, у кошек.

Мы анестезировали животных, снимали у них крышку черепа, обнажая мозг, и устанавливали на поверхности зрительной коры электроды. Нам удалось выяснить, что на зрительную кору ЛСД и серотонин не оказывали противоположного действия, как это происходило с гладкой мышцей матки.

Они не только производили одинаковый эффект, подавляя передачу сигналов через синапсы, но и усиливали подавляющее действие друг друга. Тем самым наше исследование, как и последующие, проведенные в других лабораториях, судя по всему, опровергали представление Вулли и Шоу, что искажающее воздействие ЛСД на зрение связано с тем, что это вещество блокирует работу серотонина в зрительной системе мозга. (Теперь мы знаем, что серотонин действует на восемнадцать разных типов рецепторов в разных частях мозга и что ЛСД, судя по всему, вызывает галлюцинации за счет стимуляции одного из этих рецепторов, работающего в лобных долях мозга).

Это был совсем неплохой результат. В ходе исследований я научился у Дома проводить эксперименты на кошках и работать с электрооборудованием для регистрации и стимуляции нервной деятельности. К своему удивлению, я отметил, что мой первый лабораторный опыт оказался весьма увлекательным, в отличие от той довольно сухой науки, которой меня учили на занятиях в колледже и медицинской школе. В лаборатории наука становится средством, позволяющим формулировать интересные вопросы о природе, обсуждать, важны ли эти вопросы и хорошо ли они сформулированы, а затем планировать эксперименты для поиска возможных ответов на конкретный вопрос.

Вопросы, которыми задавались Грундфест и Пурпура, не имели непосредственного отношения к «я», «сверх-я» и «оно», но благодаря им я осознал, что нейробиология начинает нащупывать пути проверки идей, касающихся некоторых аспектов важнейших психических заболеваний, таких как искажения восприятия и галлюцинации при шизофрении.

Еще важнее были увлекательные разговоры с Грундфестом и Пурпурой: они отличались остроумием и иногда переходили на чудесные сплетни о других ученых, их работе карьере, сексуальной жизни. Дом был необычайно умен силен в технических вопросах, и общаться с ним было всегда интересно и весело (впоследствии я назвал его Вуди Алленом нейробиологии). Я начал понимать, что науку как род занятий, особенно в американской лаборатории, отличают не только сами эксперименты, но и их социальный контекст: чувство равенства между учителем и учеником и открытый, постоянный и дико откровенный обмен идеями и критическими замечаниями. Грундфест и Пурпура высоко ценили друг друга и вместе планировали эксперименты, но Грундфест критиковал данные Дома так, будто тот был конкурентом из другой лаборатории. К экспериментам, проводившимся в их с Домом лаборатории, Грундфест относился по крайней мере так же требовательно, как к экспериментам других.

Я не только узнавал от Грундфеста и Пурпуры, а впоследствии также от Стэнли Крейна, молодого коллеги Грундфеста, о важных новых идеях, возникавших в ходе биологических исследований мозга, но и учился у них методологии и стратегии. В целом, подобно тому как горькие воспоминания моего детства о Вене в 1938-м преследовали меня последующие годы, позитивный опыт ранних этапов научной работы и идеи, с которыми я познакомился, когда мне было двадцать пять, оказали огромное влияние на мои мысли и работу всей моей жизни.

Полученные результаты, касающиеся серотонина и ЛСД, вдохновили Дома на то, чтобы довести свое исследование до технически осуществимого предела того времени в опытах на коре головного мозга млекопитающих. С помощью вспышек света мы вызывали активацию зрительной коры. Раздражитель активировал проводящий путь, ведущий к дендритам нейронов зрительной коры. О дендритах тогда мало что было известно. В частности, не было понятно, могут ли в них возникать потенциалы действия, как в аксоне. Исходя из данных своих исследований Пурпура и Грундфест предположили, что дендриты обладают ограниченными электрическими возможностями: в них могут возникать синаптические потенциалы, но не потенциал действия.

Однако Грундфест и Пурпура, придя к этому выводу, не были уверены, что использованные ими экспериментальные методы соответствовали задаче исследования дендритов. В идеале, чтобы отследить синаптические передачи, вызываемые ЛСД, им требовалось внутриклеточно регистрировать потенциал на мембране дендритов зрительной коры, работая с каждым по отдельности. Для этого необходимо было использовать стеклянные микроэлектроды вроде тех, что применял Кац, работая с отдельными мышечными волокнами, или Экклс с отдельными мотонейронами. Но после ряда обсуждений Грундфест и Пурпура поняли, что внутриклеточная регистрация, скорее всего, не сработает, потому что нейроны в зрительной коре намного меньше, чем те, с которыми работали Кац и Экклс. Тонкие дендриты, размеры которых в двадцать раз меньше, чем у тела клетки, представлялись слишком маленькими, чтобы внутриклеточно регистрировать на них мембранный потенциал.

В связи с этими дискуссиями мне вновь встретился Стивен Куффлер. Однажды вечером Грундфест бросил мне на колени номер Journal of General Physiology, в котором были опубликованы три статьи Куффлера, посвященные его исследованиям отдельных нейронов и их дендритов у раков. Мне показалось весьма примечательным, что современный нейрофизиолог проводит опыты на раках: одна из первых научных работ Фрейда, опубликованная в 1882 году, когда ему было всего двадцать шесть, была посвящена именно нервным клеткам раков! Это было то самое исследование, в ходе которого Фрейд независимо от Кахаля вплотную подошел к открытию того, что тело нервной клетки и все его отростки представляют собой единое целое — сигнальную единицу мозга.

Я внимательно прочитал эти статьи Куффлера. Хотя я и не все в них понял, одна вещь сразу бросилась мне в глаза: Куффлер делал как раз то, что Пурпура и Грундфест мечтали, но не могли сделать на мозге млекопитающего. Он изучал дендриты отдельного, выделенного из мозга нейрона. На таком препарате, в отсутствие других нейронов, Куффлер мог не только видеть отдельные ветви дендритов, но и регистрировать ход происходящих в них электрических изменений.

Эти статьи Куффлера красноречиво указывали на то, что выбор анатомически простого объекта есть ключ к успеху эксперимента и что беспозвоночные животные — настоящий кладезь таких объектов. Кроме того, статьи напомнили мне, что выбор системы для эксперимента — одно из важнейших решений, принимаемых биологом. Такой урок я уже усвоил ранее из работ Ходжкина и Хаксли на гигантском аксоне кальмара и исследований Каца гигантского синапса того же кальмара.

Эти открытия сильно подействовали на меня, и мне очень захотелось на собственном опыте проверить новые для меня исследовательские стратегии. У меня еще не было никаких конкретных идей, но я начинал мыслить как биолог. Я осознал, что всем животным в той или иной форме свойственна психическая деятельность, которая отражает устройство их нервной системы, и понял, что хочу исследовать работу нервной системы на клеточном уровне. Я был уверен, что когда-нибудь мне захочется проверить ту или иную идею на беспозвоночном животном.

Окончив в 1956 году медицинскую школу, я провел год в интернатуре при больнице Монтефиоре в Нью-Йорке. Весной 1957-го на время непродолжительного периода работы по выбору в программе моей интернатуры я вернулся в лабораторию Грундфеста и проработал там шесть недель под руководством Стэнли Крейна — настоящего мастера исследований с простыми системами. Я напросился к Крейну потому, что он занимался клеточной биологией и искал подходящие экспериментальные системы для решения серьезных проблем. Он был одним из первых нейробиологов, изучавших свойства отдельных нейронов, выделенных из мозга и содержавшихся в тканевой культуре отдельно от всех остальных нейронов. Проще почти некуда!

Зная о моем растущем интересе к беспозвоночным, особенно ракам, Грундфест предложил при содействии Крейна приготовить систему для регистрации потенциалов. Я мог воспользоваться ею, чтобы воспроизвести один из экспериментов Ходжкина и Хаксли, регистрируя мембранный потенциал на большом аксоне рака, который управляет его хвостом и тем самым помогает спасаться от хищников. Это не такой большой аксон, как гигантский аксон кальмара, но все же очень большой.

Крейн показал мне, как изготавливать стеклянные микроэлектроды, чтобы вводить их в отдельные аксоны, как регистрировать с их помощью мембранный потенциал и как трактовать эти данные. Именно по ходу этих экспериментов (которые были почти лабораторными упражнениями, поскольку я не изучал ничего нового в научном или концептуальном плане) я впервые ощутил восторг самостоятельной работы. Я подсоединил выходной провод от усилителя, который служил мне для регистрации потенциала, к репродуктору, как это тридцатью годами ранее сделал Эдриан. Всякий раз, когда я вводил электрод в клетку, я тоже слышал треск. Я не люблю звуки выстрелов, но это «бах-бах-бах» потенциалов действия меня просто опьяняло. В самой мысли, что я успешно пронзил аксон и сам прислушивался к его работе в мозгу рака, откуда он передавал сигналы, было для меня что-то чудесное и глубоко личное. Я становился настоящим психоаналитиком. Я прислушивался к скрытым, тайным мыслям моего рака!

Красивые результаты, которые я получил в своих первых экспериментах на простой нервной системе рака (показатели потенциала покоя и потенциала действия, подтверждение принципа «все или ничего» для потенциала действия и подтверждение того, что потенциал действия не просто обнуляет мембранный потенциал, но перескакивает за ноль), произвели на меня глубокое впечатление и подтвердили, как важно правильно выбирать животное для исследований. В моих результатах не было совершенно ничего нового, но меня они приводили в восторг.

По результатам двух непродолжительных периодов, в течение которых я работал в лаборатории Грундфеста, он предложил порекомендовать меня на исследовательскую работу в Национальном институте психического здоровья — психиатрическом подразделении Национальных институтов здоровья. Альтернативой была служба в армии. В первые годы после Корейской войны в армию активно набирали врачей, чтобы обеспечить медицинскую помощь военным и их семьям. Служба здравоохранения, которая тогда входила в состав береговой охраны, давала возможность альтернативной службы тем, кого признавали годными, а Национальные институты здоровья были одним из учреждений, относившихся к ведомству службы здравоохранения. Благодаря рекомендации Грундфеста меня взял на работу Уэйд Маршалл — заведующий лабораторией нейрофизиологии в Национальном институте психического здоровья, куда мне было предписано явиться в июле 1957 года.

В конце тридцатых Уэйд Маршалл был, возможно, самым многообещающим и выдающимся из молодых ученых, которые занимались исследованиями мозга в Соединенных Штатах (рис. 7–2). В серии экспериментов, которые теперь считаются классическими, он выяснил, как осязательные рецепторы, расположенные на поверхности тела (ладонях, лице, груди, спине), представлены в головном мозге кошек и обезьян. Маршалл и его коллеги открыли, что эти внутренние представительства осязательных рецепторов пространственно упорядочены: соседние участки поверхности тела соответствуют соседним участкам и в мозгу.

7–2. Уэйд Маршалл (1907–1972) — первый ученый, подробно картировавший сенсорные представительства осязания и зрения в коре головного мозга. С 1947 года он занимался научной деятельностью в Национальных институтах здоровья, а в 1950 году возглавил лабораторию нейрофизиологии Национального института психического здоровья, где я работал под его руководством с 1957 по 1960 год. (Фото любезно предоставила Луиза Маршалл).

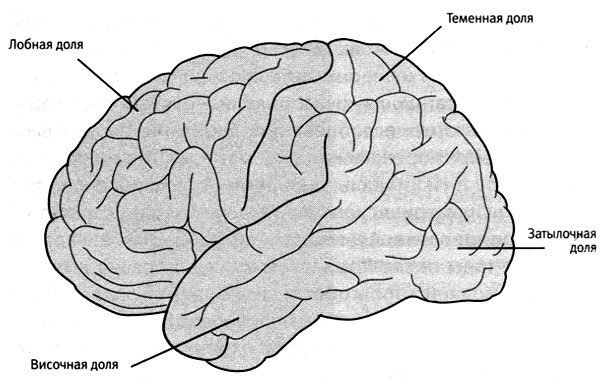

К тому времени, когда Маршалл начал свои исследования, об анатомии коры головного мозга было известно немало. Кора представляет собой извилистую структуру, покрывающую два симметричных полушария переднего мозга и разделенную на четыре части, или доли: лобную, теменную, височную и затылочную (рис. 7–3). Если развернуть кору больших полушарий человека на плоскости, по размеру она будет как большая обеденная салфетка из ткани, только толще. Кора содержит порядка 100 млрд нейронов, у каждого из которых около тысячи синапсов, то есть общее число синаптических связей нейронов коры составляет порядка 100 трлн.

7–3. Четыре доли коры головного мозга. В лобной доле проходят нейронные цепи, управляющие социальными суждениями, планированием и организацией деятельности, некоторыми аспектами языка, контролем над движениями и так называемой рабочей памятью (разновидностью кратковременной). Теменная доля получает сенсорную информацию о прикосновениях, давлении и окружающем тело пространстве и помогает включить эту информацию в цельные картины восприятия. Затылочная доля участвует в работе зрения. Височная доля связана с обработкой слуховой информации и некоторыми аспектами языка и памяти.

Первые свои эксперименты с осязанием Маршалл провел еще в аспирантуре в Чикагском университете в 1936 году. Он обнаружил, что, если шевелить шерсть на лапе кошки или прикасаться к ее коже, это вызывает электрическую реакцию особой группы нейронов в соматосенсорной коре — участке теменной доли, который управляет осязанием. Такие результаты говорили лишь о том, что осязательные рецепторы имеют представительство в мозгу, но Маршалл сразу понял, что может пойти намного дальше. Ему хотелось узнать, представлены ли соседние участки кожи в соседних участках соматосенсорной коры или беспорядочно разбросаны по ней.

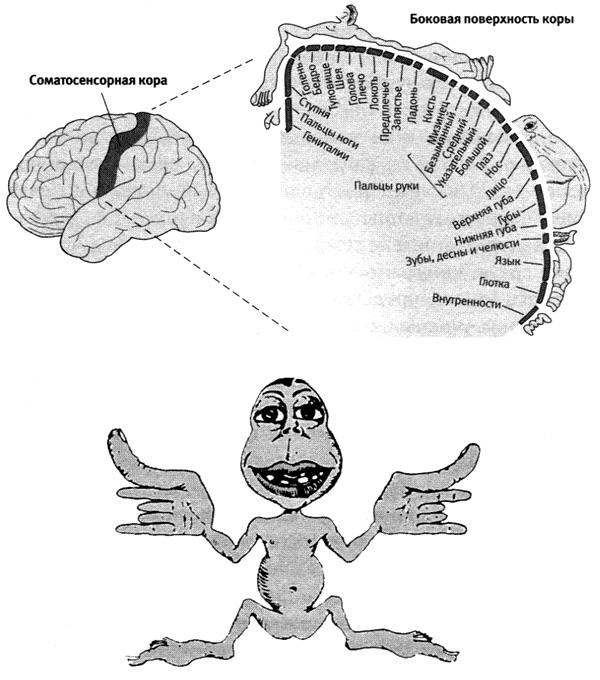

Чтобы найти наставника, который помог бы ему ответить на этот вопрос, Маршалл устроился постдоком к Филипу Барду, председателю отделения физиологии в медицинской школе Джонса Хопкинса и одному из крупнейших американских биологов. Маршалл подключился к исследованиям, которые Бард проводил на обезьянах, и вместе они установили, что вся поверхность тела представлена в соматосенсорной коре в виде взаимно однозначной нейронной карты. Соседние участки поверхности тела, например соседних пальцев, расположены рядом и в соматосенсорной коре. Через несколько лет необычайно одаренный канадский нейрохирург Уайлдер Пенфилд изучил эти соответствия и у людей и обнаружил, что самые чувствительные части поверхности тела представлены наиболее обширными участками соматосенсорной коры (рис. 7–4).

7–4. Сенсорная карта человеческого тела, как оно представлено в мозгу. Соматосенсорная кора — полоска теменной доли коры головного мозга — получает осязательную сенсорную информацию. Каждая часть тела представлена в ней отдельно. Пальцы, губы и другие особо чувствительные области занимают много места. Уайлдер Пенфилд назвал эту карту, отображающую человеческое тело, сенсорным гомункулусом. Составное изображение сенсорного гомункулуса в виде фигурки (внизу) основано на этой карте. Мы видим на нем человечка с большими ладонями, пальцами и губами. (Из книги: Colin Blackmore, Mechanics of the Mind, Cambridge University Press, 1977).

Затем Маршалл установил, что световые рецепторы сетчатки глаза, в свою очередь, упорядоченно представлены в первичной зрительной коре — участке затылочной доли. И наконец, Маршалл показал, что в височной доле имеется сенсорная карта звуковых частот, в которой по определенной системе представлены звуки разной высоты.

Эти исследования произвели революцию в нашем понимании того, как сенсорная информация упорядочена и представлена в мозгу. Маршалл доказал: несмотря на то что разные сенсорные системы передают разные типы информации в разные участки коры, эти системы устроены по сходной схеме — вся сенсорная информация упорядочена у нас в мозгу топографически, в виде точных карт сенсорных рецепторов тела, будь то рецепторы сетчатки глаз, базилярной мембраны уха или кожи.

Устройство сенсорных карт проще всего понять, рассмотрев, как представлены в соматосенсорной коре рецепторы осязания. Осязание начинается с внутрикожных рецепторов, которые преобразуют энергию раздражителя (например, передаваемую при щипке) в электрические сигналы сенсорных нейронов. Затем эти сигналы по строго определенному проводящему пути поступают в мозг, проходя несколько этапов обработки или ретрансляции в мозговом стволе и таламусе и наконец достигая соматосенсорной коры. При этом сигналы, поступающие от соседних участков кожи, на каждом этапе передаются по идущим рядом нервным волокнам. Поэтому, например, раздражение двух соседних пальцев вызывает активацию соседних популяций нервных клеток в мозгу.

Данные о сенсорных картах мозга и представления о принципе их топографической организации крайне важны для медицины. Благодаря невероятной подробности этих карт клиническая неврология давно стала точной диагностической дисциплиной, несмотря на то что до недавно изобретенных методов томографии мозга она полагалась лишь на простейшие, примитивнейшие орудия: ватную палочку для проверки чувствительности к прикосновению, английскую булавку — к боли, камертон — к вибрациям и молоточек для проверки работы рефлексов. Нарушения в сенсорной и моторной системах можно необычайно точно локализовать благодаря взаимно однозначным соответствиям точек поверхности тела и участков мозга.

Яркий пример этой связи демонстрируют джексоновские припадки — форма эпилептических припадков, которую описал британский невролог Джон Хьюлингс Джексон в 1818 году. При них онемение, жжение или покалывание начинаются где-то в одном месте и распространяются по всему телу. Например, сначала могут онеметь кончики пальцев, а в течение следующей минуты онемение распространится на всю кисть, вверх по руке, через плечо на спину и вниз до ноги на той же стороне тела. Эта последовательность ощущений объясняется устройством сенсорной карты тела: припадок, который представляет собой волну аномальной электрической активности в мозгу, начинается в боковой области соматосенсорной коры, где представлена кисть руки, а затем распространяется по коре в сторону макушки, где представлена нога.

Однако чудесные научные достижения Маршалла достались высокой ценой. Эти эксперименты требовали немалых физических усилий и нередко занимали больше двадцати четырех часов кряду. Регулярное недосыпание истощило его. Кроме того, отношения с Бардом стали натянутыми. В 1942 году Маршалл слег с острым параноидальным приступом после того, как чуть не набросился на Барда с кулаками. Психическое расстройство потребовало госпитализации Маршалла на полтора года.

Когда в начале сороковых Маршалл вернулся в нейробиологию, он стал заниматься совсем другим набором проблем, связанных с распространением депрессии коры — вызываемым искусственно обратимым подавлением электрической активности в коре головного мозга. К тому времени, когда я пришел в Институты здоровья, высшая точка его блестящей научной карьеры была уже позади. Время от времени он по-прежнему с удовольствием проводил эксперименты, но уже утратил научный энтузиазм и глубокую проницательность и во многом сосредоточил усилия и интерес на административных делах, с которыми хорошо справлялся.

Хотя он был эксцентричным и непредсказуемо раздражительным, а иногда и подозрительным, Маршалл был хорошим заведующим для своей лаборатории и всячески поддерживал молодых людей, за которых отвечал. Я многому у него научился, прежде всего скромности и строгости, подобающим в научной лаборатории. У него были высокие стандарты научной этики и тонкое чувство самоиронии, которое проявлялось в замечательных афоризмах, припоминаемых по подходящему поводу. Один из излюбленных, неизменно служивший ему, когда его данные кто-то оспаривал, был таков: «Нас это озадачило, и их это озадачило, но нам привычнее быть озадаченными». В других ситуациях он бормотал: «Поначалу все пойдет примерно так, а потом все станет хуже!»

Помимо смирения Маршалл научил меня тому, что сила характера и время могут позволить человеку в целом излечиться от тяжелого психического заболевания (действенных лекарственных средств тогда еще не было). Кроме того, я узнал, сколько всего может сделать человек, излечившийся от такой серьезной болезни. Многие молодые люди, сделавшие в итоге прекрасную научную карьеру, и я сам в их числе, обязаны ее началом и дальнейшими успехами личному и профессиональному примеру Уэйда Маршалла. Несмотря на мою явную неопытность, он не настаивал, чтобы я занимался только теми вопросами, которыми интересовался он сам. Напротив, он давал мне возможность думать о том, что мне хотелось делать, а хотелось мне исследовать, как клетки мозга обеспечивают обучение и память. Наука предоставляет человеку конкретные возможности для испытания идей, и если человек не боится потерпеть фиаско, он может испытывать свежие, важные и смелые идеи. Маршалл предоставил мне свободу стараться мыслить творчески.

Грундфест, Пурпура, Крейн, Маршалл, а впоследствии также Стив Куффлер оказали на меня огромное влияние. Они преобразили мою жизнь. Они и мистер Кампанья, который открыл мне дорогу в Гарвард, могут служить примером того, как важны отношения учителя и ученика для нашего интеллектуального развития. Их пример также подчеркивает роль случайных влияний и душевной щедрости, вдохновляющих молодых людей на успехи. Молодые люди, в свою очередь, должны стремиться быть восприимчивыми и стараться попасть туда, где их будут окружать люди, блистающие интеллектом.

| <<< Назад 6. Разговор нервных клеток |

Вперед >>> 8. Разные воспоминания — разные участки мозга |