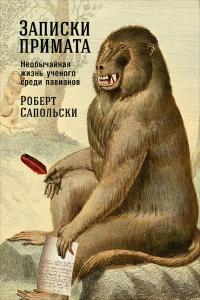

Книга: Записки примата: Необычайная жизнь ученого среди павианов

4. Масаи-фундаменталисты и мой дебют в общественной работе

| <<< Назад 3. Отмщение либералов |

Вперед >>> 5. Дьявол кока-колы |

4. Масаи-фундаменталисты и мой дебют в общественной работе

При всех удовольствиях знакомства с павианами новый мир, в который я окунулся в тот первый год, был интересен и другими своими сторонами, и среди этого самым впечатляющим было соседство с племенем масаи. Бо?льшая часть Кении никогда не была излюбленной темой National Geographic, при этом многое в ней сейчас стремительно исчезает. Из сорока различных племен примерно тридцать занимаются земледелием, большинство принадлежит к народам банту. Это крестьяне, возделывающие землю на ступенчатых склонах перенаселенных гор и живущие скудным урожаем; в любой из семей, традиционно больших, непременно найдутся один-двое, кто отказывает себе во всем и копит деньги на первый велосипед, часы, джинсы или новую жестяную крышу вместо прежней соломенной. На внешний мир эти люди реагируют остро, и, когда их временами достигают его отблески, они лихорадочно пытаются урвать частичку для себя и своих детей.

Однако в дальних уголках страны есть немногочисленные племена, которые не стремятся к переменам и не стыдятся жить так, как живут. На побережье Индийского океана обитают мусульманские племена суахили, чье самоуважение, древняя история и культура сделали бы честь любой западной нации. В оставшихся зарослях густых тропических лесов еще ютятся последние охотники-собиратели, этнически родственные пигмеям и бушменам из других частей Африки: молчаливые, миниатюрные и изящные, они сохраняют образ жизни, существовавший до эпохи земледелия и до прихода племен банту.

А в тех областях, которые часто считаются голыми и пустынными, живут скотоводы-кочевники — бродячие племена, не признающие ни охоты, ни земледелия. Те, что ближе к северу, питаются кровью и молоком верблюдов и коз, а южане, населяющие более благодатные луга моих павианов, — кровью и молоком коров. Тот же принцип действует по всему континенту: у народа батутси в Руанде, у динка в Судане и у тех, кто чаще прочих украшает собой обложки красочных фотоальбомов, — моих соседей масаи. Все эти племена этнически и лингвистически родственны друг другу и принадлежат к кушитским или нило-хамитским народам. Рослые, худощавые, широкоплечие люди царственны, горделивы, привержены своим кланам, воинственны до предела: с незапамятных времен они совершали грабительские набеги на все земледельческие племена, какие только попадались им на пути. Мне всегда нравилась распространенная гипотеза о том, что два тысячелетия назад предки этих скотоводческих племен составляли гарнизон суданских солдат на южной границе разрушающейся Римской империи, — эта идея в некоторой степени подтверждается клановой и военной структурой этих племен, а также видом некоторых воинских регалий. По какой-то причине они двинулись к югу вдоль Нила, а оттуда, обнаружив, что с земледельческими племенами совладать проще простого, продолжали кочевать дальше и со временем распространились по всему континенту.

Масаи вполне вписываются в эту модель. В Кению они пришли в XIX веке из северных пустынь, на всем пути оставляя за собой хаос и разорение. К началу XX века они изрядно потеснили местных земледельцев кикуйю с центральнокенийских возвышенностей — самого плодородного участка аграрного региона. Сейчас, век спустя, реки и горы там по-прежнему носят названия, когда-то данные им на языке масаи.

К некоторой досаде англичан, масаи узурпировали земли кикуйю аккурат в то время, когда Британия разминала колониальные мускулы с прицелом на те же территории. Уводить землю у кикуйю англичанам было бы куда удобнее. С масаи же дело обстояло сложнее, без скандала бы не обошлось, однако на помощь англичанам поспешила пандемия — и британская мировая гегемония была спасена. В 1898 году произошла крупная вспышка чумы крупного рогатого скота, в результате которой погибло 80 % коров и, как следствие, изрядное количество масаи. Племя прославленных воинов вынужденно притихло и сделалось куда более покладистым в переговорах. В 1906 году британцы заключили с масаи соглашение: масаям предлагалось отказаться от плодородных центральных возвышенностей и взамен получить не одну, а целых две обетованные земли — засушливую степную полосу на севере и саванны моих павианов на юге плюс соединяющий их коридор для перегона скота. Роскошная сделка, предел мечтаний, масаи собирают пожитки. В последующие годы британцы присвоят себе северную территорию и ставший ненужным коридор, все племя будет вытеснено на южные травянистые равнины — обильно зараженные, как выяснится, возбудителями сонной болезни скота. И хотя масаи вплоть до нашего времени сохранят репутацию свирепого племени, совершающего грабительские набеги на соседей, им уже никогда не хватит дерзости покуситься на какую бы то ни было территорию, которую британцы пожелают объявить своей лужайкой для гольфа.

Вот так масаи зажили долго и счастливо. Они упорно старались не замечать наступления XX века, хотя основная масса прочего населения пустилась во все тяжкие, старательно запивая грехи кока-колой. Разумеется, кое-где на масайских землях не обошлось без перемен: в столице округа, всего в полусотне миль от моего заповедника, запросто можно было встретить компанию мужчин-масаи, которые непринужденно болтали о том о сем, — половина в костюмах-тройках и с портфелями, половина в тканевых покрывалах и с копьями. Однако в относительно уединенном уголке, где я поселился, цивилизация почти не ощущалась. Ближайшая школа находилась за тридцать миль, на суахили говорил в среднем один человек на деревню, для получения статуса воина требовалось убить копьем льва, браки по-прежнему были полигамными, а свадебное угощение не обходилось без огромных чаш коагулированной коровьей крови на десерт. Местный мир явно был не очень восприимчив к прогрессу.

Я обнаружил это со смущением во время того первого сезона пребывания в стаде. Однажды утром я провернул грандиозное — хотя, конечно, слегка жульническое — усыпление дротиком. Соломон впервые вел брачные игры с Деворой — юной дочерью Лии, самки с наивысшим статусом. Спаривались в кустах, спаривались на дереве, спаривались в чистом поле. Набухание половой кожи было максимальным: скорее всего, было время овуляции, и запах от Деворы, должно быть, шел одуряющий, так что старина Соломон не отходил от нее ни на шаг. Нет-нет, не подумайте дурно: я вовсе не собирался подкрадываться к Соломону и усыплять его во время совокупления, у меня все-таки есть профессиональные принципы. Я стрелял в Даниила. Этот неугомонный юнец подглядывал за парочкой целый день, не в силах отвести глаз: все утро он следовал за ними чуть ли не по пятам, пытаясь высмотреть подробности: вытягивая шею, впитывал каждую деталь, явно надеясь нахвататься от Соломона приемов обращения с дамами.

И пока Даниил предавался вуайеризму и, утеряв бдительность, отвлекся от меня, я вонзил ему в зад дротик. Отключился он быстро, все удалось легко и весело, я потащил его к джипу. Идти было около километра, Даниил весил не так уж много, и я нес его спящего на руках, чуть не приплясывая на ходу. Отличное утро.

И вот иду я со своей ношей через горы и долы — и натыкаюсь на двоих масаи в характерных красных туниках поверх голого тела: это воины из деревни чуть дальше той, в которой я уже начал заводить знакомства. Они проявляют явный интерес к павиану. Я кладу его на землю, пользуясь случаем передохнуть и заодно похвастаться: а вот глядите все, какой у меня павиан.

— Он мертвый? — спрашивает меня тот из масаи, кто (в отличие от огромного большинства здешнего народа) говорит не только на масайском, но и немного на суахили. На масайском я не говорил вовсе, а суахили хоть как-то годился в дело.

— Нет, просто спит.

— Почему спит?

— Я дал ему специальное лекарство для сна.

— А если то лекарство дать человеку, он уснет?

— Еще бы, — киваю я и добавляю банальную для меня истину: — У павиана и человека организмы очень схожие.

Обоих воинов эта мысль поражает как громом.

— Ну, нет, — заявляет второй масаи, слова которого переводит мне первый. — Человек — это человек, а павиан — дикое животное.

— Да, но мы очень похожи, почти как родственники.

— Нет, неправда, — уязвленно отвечает масаи.

— Когда-то и мы были почти такими же, как павианы, — не отступаюсь я. — У нас даже хвосты были, мы как родня.

— Не может быть.

— Да точно говорю! На севере, в пустыне, даже нашли кости людей, которые не совсем еще люди: они полулюди с головой как у павианов.

— Не может быть.

— Да ладно вам. В моей стране врачи могут вырезать сердце у человека и дать ему сердце павиана, и ничего, человек доживет до старости (ну ладно, тут я слегка приукрашиваю прогресс в медицине). Если я возьму твое сердце и заменю сердцем павиана, ты все равно будешь воином.

— Неправда. Не может быть! — уже чуть более запальчиво возражает собеседник. Второй, наклонившись, разглядывает Даниила и проводит рукой по шерсти, открывая на удивление белую кожу.

— Гляди, — тычу я в павианью кожу. — Совсем как у меня.

— Нет, ты красный человек. — Мне это безумно льстит, хотя я и понимаю, что он подразумевает европейца, поджаренного солнцем почти до меланомы, а не мое природное сходство с Чингачгуком.

— Нет, я белый человек. — Я отворачиваю шорты, демонстрируя незагорелую полоску кожи. — Гляди. Белый, совсем как павиан.

И тут на меня накатывает легкомысленное желание слегка встряхнуть этих товарищей. Я продолжаю:

— Павианы — действительно наша родня. Например, этот конкретный — мой кузен.

Тут я наклоняюсь и громко чмокаю Даниила в его внушительный нос.

Реакция масаи оказывается более бурной, чем я рассчитывал: миг — и они уже машут копьями прямо у меня под носом, совершенно всерьез. Один кричит: «Он тебе не кузен, не кузен! Павиан даже не умеет готовить угали!» (Угали — отвратительное блюдо из кукурузной муки, которым здесь питаются все поголовно. Я чуть не брякаю в ответ, что тоже не умею готовить эту гадость, но решаю проявить наконец хоть какое-то благоразумие.)

Все с тем же криком «Не кузен, не кузен!» масаи нацеливает копье прямо в меня, и я подчеркнуто медленно и ровно начинаю говорить: «Ладно-ладно, ты совершенно прав. Никакой он мне не кузен. И даже не родня. Я его вообще впервые вижу, я просто здесь работаю» и так далее. После долгой речи в таком духе оба масаи наконец притихают, убирают копья и на ломаном местном английском говорят мне, что они мне друг очень-очень.

Инцидент исчерпан, мы расходимся каждый своей дорогой, клянясь в вечной братской любви. Еще мне не хватало, чтобы фундаменталист без штанов тыкал в меня копьем.

Вскоре я получил еще одну иллюстрацию масайской готовности воспринимать новые идеи. К тому времени я успел потереться у ближайшей деревни и попробовать завести знакомства. Мне повезло, я с самого начала наткнулся на идеального посредника: моей приятельницей стала Рода — наполовину масаи, наполовину кикуйю, служившая для деревни агентом по связям с миром. Скорее всего, масаи захватили мать Роды в плен во время набега на деревню кикуйю и взяли в жены насильно. Она к тому времени, вероятно, была уже взрослой и знала многое об обычаях собственного племени и о внешнем мире, который как раз начинал вторгаться в местную жизнь, так что Рода выросла совершенно нетипичной: помимо языков масаи и кикуйю, она говорила на суахили и немного на английском, слегка умела читать и обращаться с деньгами, была способна преодолеть автостопом полсотни миль до столицы округа и там договориться о продаже деревенского скота и организовать закупку нужных припасов. Крохи западной цивилизации попадали в деревню ее единоличными усилиями, и поскольку она создала в деревне средний класс, то выходило, что в обществе «африканского социализма» учредила сам принцип классового деления.

Порой меня изумлял контраст между огромным количеством впечатлений большого мира, которые Рода успевала ухватить, и совершенно масайским типом мышления. Я с этим столкнулся в тот день, когда спросил ее, как по-масайски называется лев. Листая новенький масайский словарь, я наткнулся на то, что льва обозначают двумя разными словами. Одно из них, которому меня научила Рода, оказалось «обманкой». Его произносят открыто, оно не настоящее. Настоящее же произносится только дома и только ночью. В словаре это объясняли верованиями масаи: по их представлениям, если произнести настоящее имя льва за пределами жилища, зверь услышит, что его зовут, придет и тебя съест.

— Как же так, Рода, неужели правда?

— Конечно, правда, нельзя это слово произносить (Рода и вправду ощутимо дергается каждый раз, когда я его говорю).

— Да перестань, не придет сюда никакой лев.

— Нет, я много раз видела, он придет и тебя съест.

— Да ладно тебе.

— Ну-у, мне рассказывали, что так бывает.

Я не отступаюсь:

— Рода, ты говоришь, что лев услышит свое имя, но ты же знаешь, что львы не понимают речь, никто не придет.

— Придет.

— Лев понимает масайский язык?

В конце концов она выходит из себя и одной-единственной раздраженной фразой в точности обрисовывает оба своих мира и их соотношение в ее восприятии:

— Лев не понимает своего имени. Любой школьник знает, что львы не понимают человеческих слов. Но если произносить имя слишком много раз, то лев придет и тебя съест.

Таков был ее вердикт, тема для нее этим исчерпывалась.

Вскоре мне предстояло увидеть, как неразрывно переплетены у Роды понятия внешнего мира и масайские представления. В одно прекрасное утро у павианов все складывалось как нельзя более удачно — молодой безмятежный Иисус Навин проверял свое обаяние на пугливой Руфи, какой-то наглый юнец изводил Иова и получил справедливого тумака от Рахили, Вениамин сидел рядом со мной на бревне. Все шло отлично, так что я решил уехать и остаток дня провести в деревне, навещая Роду и ее семью. Рода на вид совершенная кикуйю: маленькая и пухлая среди долговязых астеников масаи и к тому же непоседливая хохотушка, по-матерински всех опекающая, что тоже отличает ее от прочих жителей деревни. Ее муж редко бывает дома: он работает егерем-смотрителем заповедника и обычно торчит на дальних кордонах, выслеживая браконьеров. Я за всю жизнь не видел масаи более длинного, тощего, хмурого и устрашающего, чем он, форма и автомат только добавляют ему внушительности. На самом же деле он необычайно добрый и мягкий, особенно когда рассказывает о новорожденном носороге, за которым присматривает, или заботливо наклоняется, буквально сгибаясь пополам, над маленькой, похожей на грушу Родой. Во всей округе они самая необычная на вид, но и самая милая пара. Их безмятежной нуклеарной семье добавляют замысловатости вторая и третья жена — обе изрядно младше Роды, она мягко ими помыкает. Каждый раз, когда муж Роды возвращается с вахты, он переодевается в масайскую тунику и начинает расхаживать по деревне с женами и толпой своих детей. Один из сыновей с ними никогда не ходит — насколько я мог выяснить, он переболел какой-то лихорадкой и энцефалитом во время первого же сезона дождей и остался уродцем-гидроцефалом с рефлексами новорожденного младенца. Рода с мужем, потратив многомесячное жалованье, купили для него дурацкую жалкую коляску образца чуть ли не 1940-х годов: она теперь стоит в их хижине, построенной из глины и коровьего навоза, из коляски торчит запеленутая пучеглазая голова и доносятся беспрерывные стоны.

Я останавливаюсь поздороваться, а Рода, ухватившись за возможность, узурпирует мою машину. Вскоре мы уже едем за три километра в факторию, куда Роде лень идти пешком. Во мне зреет знакомое по детству раздражение школьника, которого мать таскает за собой по магазинам. Мы заходим в лавку, которой служит такая же хижина из глины, навоза и прутьев. Здесь хозяйничает старая и седая приятельница Роды — единственная, кроме нее, полукровка в этой местности, тоже полумасаи и полукикуйю. Рода разглядывает все два десятка товаров, которыми торгует лавка: два вида одеял, электрические фонарики, батарейки, лампочки, лекарство от малярии, любимый местными масаи нюхательный табак. Затем начинается сравнение товаров, она велит мне растянуть два одеяла: посмотреть длину и прикинуть, какое из них укроет ее детей. Покупать она их не собирается, это чистейший случай «разглядывания витрин», тем более что одеяла здесь всегда одни и те же, других не бывает. После этого Рода перебирает мыло, вертит в руках лампочки для фонарика и наконец решает, что же сегодня купить: яйцо и две картофелины. Получасовой шопинг удался, она совершенно счастлива, мы возвращаемся в деревню, и Рода приглашает меня на чай.

Здесь-то и начинаются сложности. Серере, младший брат ее мужа, уже на месте и уже навеселе. Сам по себе Серере неплох, но, к несчастью, стремительно близится к состоянию, традиционному для многих старейшин масаи: половину времени ходить пьяным. В последующие годы, когда я в свободное время буду обильно колесить по Африке, мне станет ясно, что пьяницы здесь — одно из главных бедствий. Правда, только когда это дружелюбный пьяница, как Серере. Со злобными пьянчугами дело обстоит куда проще. Когда при путешествии автостопом я застреваю в какой-нибудь деревушке, ожидая попутную машину, то всегда происходит одно и то же: на меня налетает злобное пьяное существо с намерением нарваться на драку. Каждый раз этот буйный тип, еле ворочающий языком, пытается на смеси суахили и английского объявить мне, что он желает подраться, причем подраться конкретно со мной и что он тут — «самый крутой [идиома на суахили: bwana kubwa] Мухаммед Али по кунг-фу». Я обычно не выказываю страха — не потому, что в драке одолею кого-либо, кроме матери Терезы, а потому, что меня спасут, причем каждый раз одним и тем же способом. Я стою и идиотски улыбаюсь, вокруг нас собирается толпа, и вдруг из нее выскакивает безобидный дядька, всегда в белой рубашке и — неизменный признак — с торчащей из нагрудного кармана авторучкой. Это местный учитель, возмущенный таким оскорбительным обращением с путешественником — белым человеком, возможно, грамотным и потому высокопоставленным. Он с негодованием отчитывает Мухаммеда Али по кунг-фу, а поскольку почти в любом городке учитель только один, с незапамятных времен бессменный, то Мухаммед Али по кунг-фу, скорее всего, ходил у него в учениках и слово учителя по-прежнему имеет над ним магическую власть. Дальше разыгрывается сцена «школьный учитель приструнивает своего бывшего ученика, местного пьяницу», тот робко и невнятно извиняется, глядя себе под ноги, — все по закону жанра. Затем учитель ведет меня к себе попить чаю; он будет расспрашивать об американских президентах, рассуждать о господе нашем Иисусе Христе и вынудит меня оставить ему образец моей каллиграфии.

Стало быть, злобные пьянчуги — не проблема, особенно если вы помните, в какой очередности сменялись президенты. С дружелюбными же пьянчугами дело обстоит куда хуже. Лишь только он вас завидел — в тот же миг загорается желанием зарезать ради вас какую-нибудь живность. Когда мне случилось однажды гостить у приятеля на семейной ферме, его старший брат Джордж — пьяница, задира и негодяй, избивавший жену и отказывавшийся от собственных детей, — проникся ко мне симпатией и все четыре дня, что я провел в их семье, порывался забить в мою честь единственную в хозяйстве корову, потом козу и так далее. В последний день на прощальном ужине мы все, кроме Джорджа, которого где-то носит, сидим у огня и наслаждаемся едой. И вдруг он врывается в комнату, злобный и пьяно-сосредоточенный, в руках курица. Он подходит прямиком ко мне и в порыве алкогольного ораторского вдохновения выдает: «Ты… мой… друг!» — и кидает мне курицу. Связать ей ноги и крылья он спьяну не подумал, и курица начинает в ужасе метаться, перелетать с места на место, кудахтать и удобрять пометом и нас, и еду.

Вот и теперь его собрат Серере немедленно возжелал забить одну из немногих своих коз в мою честь (притом что в этой деревне я бываю регулярно). Я чем-то отговариваюсь, и он, недовольный, уходит в угол. Мы с Родой усаживаемся за чай. Наблюдать за тем, как в масайском доме умудряются что-то находить, — отдельное удовольствие. В хижинах, сделанных из глины и навоза, сразу от входа начинается лабиринт, так что солнце не проникает внутрь, кроме как через узкие отверстия в крыше, пропускающие лишь тонкие лучи света. Где-то в этих стенах постель из коровьих шкур, где-то козы, где-то старик-отец, спящий после пьянки с Серере, где-то коляска с уродцем-сыном.

Мы сидим с чувством выполненного долга, попивая чай. Рода ныряет в тайный закоулок за очередной порцией спрятанного там чая, и вдруг — о ужас! — обнаруживает, что кто-то утащил ее запас денег. Полукровка Рода, двигатель прогресса в своей деревне, была одной из первых среди масаи, кто начал пользоваться наличными деньгами; заработанное ею и мужем (одним из редких масаи, имеющих стабильную работу) она до последнего цента тратит на оплату школы для детей. Теперь деньги исчезли. Виновника она знает: Серере, вместо того чтобы пить домашнюю брагу, стащил деньги и пустил их на выпивку в местной столовой, обслуживающей персонал туристского лагеря. Гордец Серере, высокомерный воин-масаи из старейшин племени, сознается в преступлении, надменно и пренебрежительно пожимая плечами с видом «женщина, я имею право». Рода, взвыв, огревает его по спине поленом, приготовленным для очага.

И тут начинается. Серере пытается стоять на ногах потверже, Рода с проклятиями гоняет его по всей комнате. В какой-то миг он, покачиваясь, тянется за копьем, словно намереваясь ее прикончить, и Рода, разозленная такой наглостью, еще раз налетает на него с поленом. Крики и вопли продолжаются, в хижину мгновенно набивается возбужденная толпа соплеменников, желающих поглазеть на происходящее. Седые старейшины стекаются в угол, молодые мамаши стоят за спиной Роды, остальные лезут внутрь хижины, боясь пропустить представление.

Разворачивается сцена из спектакля о вреде пьянства, Рода и ее соратницы вопят и обвиняют. Пять лет назад правительство потребовало, чтобы в масайских землях один ребенок из каждого района шел в школу, и родители тогда взялись прятать несчастных крошек, спасая их от такой ужасной судьбы. С тех пор в каждой деревне женщины вроде Роды агитировали народ отправлять детей в школы, где нет учебников, письменных принадлежностей и часто учителей, расположенные миль за тридцать от дома, а за обучение в них нужно еще и платить. Самые прогрессивные из масаи ратуют за образование для детей, и больше всего — Рода и ее подруги. И теперь, в хижине Роды, они поднимают крик. Детям нужна школа! Они должны учиться! Нечего всякой пьяни пропивать деньги на обучение! Рода в этом хоре солирует: она умеет говорить внятно, у нее репутация радикалистки и феминистки, ратующей за прогресс, она наполовину кикуйю и тащит в масайскую деревню подозрительные идейки, но ее ценят за сообразительность, умение общаться с внешним миром, способность зарабатывать деньги для деревни. И все для чего? Чтобы какие-то вонючие старики-алкаши их пропивали? Обвинения разрастаются — обличают уже не только Серере (который, скорее всего, валяется бесчувственным на полу), но и всех старейшин-пьянчуг. По ходу дела мне переводят речи с масайского на суахили и английский, и разные люди в разные минуты перепалки оглядываются на меня с непонятным ожиданием. С некоторым ужасом я начинаю подозревать, что меня держат за арбитра.

Приятельницы Роды убеждены: нет ничего лучше, как потратить деньги на отправку детей в пустую школу, в которой нет учебников, тетрадей и карандашей, а через несколько лет привезти детей обратно и отправить пасти скот. «Хватит вам, старикам, пропивать школьные деньги, детям надо в школу и им нужна школьная форма!» Старики же отвечают, что обучение — ненужная трата времени, дурацкая прихоть, а мы, мол, трудимся в поте лица и имеем право напиваться до упада, когда захотим. (Стариком здесь называется любой масаи старше двадцати пяти лет, то есть вышедший из возраста воина; вполне возможно, такой «старик» недавно женился на тринадцатилетней девочке. Несмотря на все уверения стариков, им в деревне достается меньше всего работы: обычно трудятся — в порядке убывания — женщины, дети, собаки, ослы и только потом мужчины.) Между тем старики несгибаемы: «Ах, школа, какая дурь! Что в ней хорошего?» — вопрошают они.

Женщины в некотором смятении отступают. По правде говоря, из них одна только Рода знает, что такое школа — она туда ходила некоторое время. Женщины меняют диспозицию, совещаются и начинают кричать: «Хватит вам, старикам, пропивать деньги, детям на еду не хватает!» «Да ладно вам, — отвечают старики. — Мы масаи, еды у нас полно, вон коровы есть, сами поглядите, и коровья кровь для детей всегда найдется, и молоко, а вы все жалуетесь, с ума посходили, что ли» — и все в таком духе. Они посмеиваются над Родой и ее тающей на глазах свитой. «Да нет, дети-то чудесно себя чувствуют», — заключают старики (хотя на деле в пище не хватает белков, и свирепствуют малярия, туберкулез и все известные науке паразиты). Рода, встревоженная донельзя, вдруг требует моего мнения. Я тяну время, долго откашливаюсь и затем пытаюсь свести дело к компромиссу.

— Ну что же, если дети хорошо питаются и пойдут сейчас в школу — то они хорошо выучатся, устроятся потом на хорошую работу и будут получать такие деньги, что вам, старикам, можно будет пить день и ночь, причем отличную выпивку, какую продают белым людям в туристской гостинице.

В ответ слышится одобрение, но его тут же заглушают возгласы стариков, налетающих на Роду: «Да кто она такая? Подумаешь, полукровка-кикуйю! И рост не наш, и толстая, разве можно ей доверять?» — и прочее в том же духе.

Разъяренная Рода при виде стремительно тающей группы поддержки выдает пламенную тираду: «Мы — все женщины и Роберт тоже — считаем, что хватит вам, старикам, напиваться и тратить деньги, которые нужны для школы и еды детям! И вам, грязным масаям, надо глаза детишкам промывать, чтобы не было глазных болезней, вот у моих детей их нет! И вам, старикам, не мешало бы носить штаны и верить в господа нашего Иисуса Христа!»

Вот тебе раз. Христианско-кикуйская половина Роды вырвалась на волю, и Роду несет на привычных волнах двух тем, когда кенийские крестьяне упрекают масаи: избыток голых задов и недостаток веры в Христа. А меня привлекли как гипотетического члена партии «Прикрой свой зад во имя веры».

Собрание закончено — по толпе идет невнятный гул, гордые победой старики со смешками идут выпить в тени деревьев. Серере, валявшийся в пыли, не сразу находит силы подняться и в процессе успевает огласить желание забить козу в мою честь; на него никто не смотрит. Я поскорее смываюсь.

| <<< Назад 3. Отмщение либералов |

Вперед >>> 5. Дьявол кока-колы |